![Aufgabenverteilung_Rettungsdienst_Notfallsanitäter_II]() Bremen (rd_de) – An einer Einsatzstelle treffen oftmals verschiedene Kräfte und Einheiten aufeinander. Nicht immer kennt man sich; die Aufgabenverteilung zwischen den Einsatzkräften ist mitunter unklar: Welche Aufgaben sollte beispielsweise ein Notfallsanitäter bzw. Rettungsassistent übernehmen, und welche kann auch ein Rettungssanitäter bewältigen? Die Antworten erhalten Sie hier.

Bremen (rd_de) – An einer Einsatzstelle treffen oftmals verschiedene Kräfte und Einheiten aufeinander. Nicht immer kennt man sich; die Aufgabenverteilung zwischen den Einsatzkräften ist mitunter unklar: Welche Aufgaben sollte beispielsweise ein Notfallsanitäter bzw. Rettungsassistent übernehmen, und welche kann auch ein Rettungssanitäter bewältigen? Die Antworten erhalten Sie hier.

Hapert es mit der Absprache im Team, fehlt gar eine abgestimmte Aufgabenverteilung, gefährdet das den Einsatzerfolg. Die Einsatzkräfte arbeiten dann möglicherweise neben- statt miteinander. Das Vorgehen und die einzelnen Maßnahmen werden untereinander nicht abgeglichen.

Schnell können solche Situationen entstehen, wenn verschiedene Einheiten erstmalig an einer Einsatzstelle zusammentreffen. Unter den besonderen Bedingungen eines medizinischen Notfalls zusammenzuarbeiten, ohne die Fähigkeiten und Qualifikationen des anderen zu kennen, ist schwierig. Gleichwohl ist es ein alltägliches Problem. Grund: Unterschiedliche Rettungsmittel und Rettungsfachkräfte treffen von verschiedenen, räumlich getrennten Standorten an der Einsatzstelle aufeinander: Besatzungen von Rettungsfahrzeugen und -hubschraubern, Voraushelfer, Feuerwehrkräfte und beispielsweise Polizeibeamte.

Für den Erfolg des Einsatzes – und insbesondere für die Versorgungsqualität der Notfallpatienten – ist es wichtig, dass eine eindeutige Aufgabenverteilung zwischen den Rettungskräften hergestellt wird.

Aufgabenverteilung: Wer ist wofür zuständig?

Bereits zu Dienstbeginn klärt das Rettungsteam unter sich, wer welche Aufgaben übernimmt und wofür der einzelne zuständig ist. Mitunter ergibt sich die Einteilung bereits aufgrund der Qualifikation. So ist der Rettungsassistent oder künftig der Notfallsanitäter für die korrekte Durchführung der geforderten Tests gemäß Medizinproduktgesetz, die Überprüfung der Vollständigkeit der Ausstattung sowie die Schichtanmeldung bei der Leitstelle verantwortlich.

Der Rettungssanitäter kümmert sich um die Verkehrssicherheit des Rettungsfahrzeugs. Er inspiziert den Rettungswagen während eines Rundgangs äußerlich. Dabei achtet er vor allem auf mögliche Schäden oder andere Auffälligkeiten. Ferner hat er die Tankanzeige zu kontrollieren. Dieser Punkt wird häufig sehr locker gehandhabt. Auch wenn nur 20 Liter im Tank fehlen, ist dies ein Grund, das Fahrzeug unverzüglich voll zu tanken und dies nicht auf später zu verschieben. Weil das erfahrungsgemäß nicht jeder so sieht, regeln viele Rettungswachen diese Frage mittels Dienstanweisung.

Ist ein Praktikant an Bord, muss dieser ausführlich über seine Aufgaben und Verhaltensweisen aufgeklärt werden. Das kann, muss aber nicht zwingend der Rettungsassistent beziehungsweise Notfallsanitäter erledigen. Auch ein erfahrener Rettungssanitäter kann diese Aufgabe übernehmen. Es geht bei diesem Gespräch nämlich nicht darum, dem Neuling in dessen erster Schicht zum Beispiel die Einstellungsmöglichkeiten eines Beatmungsgerätes oder die Ableitung eines 12-Kanal EKGs vorzustellen. Elementare Dinge sind erst mal wichtiger:

- Wie steige ich an der Einsatzstelle sicher aus dem Fahrzeug aus?

- Wie funktioniert das Handling des klappbaren Betreuersitzes?

- Wie lässt sich die Innenraumbeleuchtung bedienen?

- Wie geht man richtig mit der Fahrtrage um?

Rückt die Besatzung nach einem Einsatz wieder ein, fallen bestimmte Arbeiten an. Der Fahrer (Rettungssanitäter) ist für den Zustand des Fahrzeugs verantwortlich. Kleinere Mängel – falscher Luftdruck; eine defekte Glühbirne im Scheinwerfer –, die aus Bequemlichkeit nicht gleich behoben werden, können sich später nachteilig bemerkbar machen.

Das Desinfektions- und Reinigungsarbeiten sowie die Fahrzeugpflege nicht zu den Lieblingstätigkeiten von Rettungsdienst-Mitarbeitern gehören, ist bekannt. Sie sind aber für einen reibungslosen Einsatz genauso wichtig und notwendig wie ein funktionsfähiges EKG-Gerät. Insofern ist nicht nur das beim letzten Einsatz verbrauchte Material wieder aufzufüllen, sondern auch das Einsatzfahrzeug zu reinigen.

Der Schichtführer (Rettungsassistent/Notfallsanitäter) kümmert sich derweil um die vollständige Dokumentation. Im Hinblick auf das Qualitätsmanagement nimmt sie eine immer wichtigere Rolle im Einsatzalltag ein. Im selben Arbeitsschritt erfolgt gleich auch die Abrechnung. Fehlende Angaben können jetzt noch durch einen kurzen Anruf zum Beispiel in der aufnehmenden Klinik erfragt werden. Später kann das schwierig und zeitaufwändig sein.

Im Notfalleinsatz kennt jeder seinen Platz

Die sinnvolle Aufgabenverteilung ist aber noch lange nicht alles, damit die Teamarbeit funktioniert. Jeder im Team kennt seinen Platz – sowohl im Fahrzeug als auch an der Einsatzstelle. Beim Eintreffen am Notfallort ist es daher Aufgabe des Fahrers (Rettungssanitäter), die Einsatzstelle abzusichern. Befindet sich der Patient in einem Gebäude, genügt es in der Regel, am Fahrzeug die Warnblinkanlage einzuschalten. Liegt die Einsatzstelle im Freien, zum Beispiel auf der Straße, kann es angebracht sein, zusätzlich das Blaulicht eingeschaltet zu lassen.

![Kommunikation im Einsatz. Absprache erleichtert die Aufgabenverteilung und trägt zum Einsatzerfolg bei.]()

Kommunikation im Einsatz. Absprache erleichtert die Aufgabenverteilung und trägt zum Einsatzerfolg bei.

Beim Notfallpatienten angekommen, führt der Rettungssanitäter das Monitoring und die Basismaßnahmen durch. Der Rettungsassistent oder Notfallsanitäter als Kopf des Rettungs-Teams übernimmt derweil den diagnostischen Block. Er gibt den Ablauf aller Maßnahmen vor, weist also beispielsweise an, dass der Patient 12 Liter Sauerstoff pro Minute mittels Highflow-Maske erhält.

Für den ausführenden Kollegen – zum Beispiel der Rettungssanitäter – ist diese Aufgabe nicht damit abgeschlossen, dass er dem Patienten die Sauerstoffmaske aufsetzt. Er hat zudem zu kontrollieren, ob der Schlauch mit der Sauerstoffflasche richtig verbunden und die Flasche aufgedreht ist. Erst wenn ein kompletter Vorgang überprüft und abgeschlossen ist, signalisiert er dem Rettungsassistenten deutlich, dass der Auftrag erledigt wurde.

Trivial? Keineswegs! Im Einsatzalltag ist immer wieder zu beobachten, wie einem Patienten zwar die Sauerstoffmaske aufgesetzt, aber nicht das Flaschenventil aufgedreht wird. Oder der Sauerstoffschlauch unbemerkt vom Konnektor der Maske rutscht.

Kommunikation im Einsatz ist wichtig – Diskussion aber unerwünscht

Auch bei der EKG-Ableitung treten immer wieder solch banale Fehler auf: Die Elektroden werden aufgeklebt, das Patientenkabel ist an den Elektroden angeschlossen – aber nicht mit dem EKG-Gerät verbunden.

Gründe für solche Pannen sind unter anderem mangelnde Kommunikation im Rettungs-Team und nicht abgestimmte Maßnahmen. Dies passiert, wenn zwei Teammitglieder, ohne sich zu besprechen, die gleichen Tätigkeiten machen möchten. Man wird durch die aktuelle Situation abgelenkt und vergisst die erste Aufgabe einfach. Wird ein Schritt angefangen, aber nicht zu Ende gebracht, kann dies die Versorgung negativ beeinflussen.

Die Kommunikation im Rettungsdienst-Einsatz ist an klare Vorgaben gebunden. Die vorgeschriebenen Algorithmen, anhand derer Notfälle abgearbeitet werden, bieten wenig Spielraum für Diskussionen. Daher ist der Ablauf in der Kommunikation von Auftrag und Rückmeldung durch den Durchführenden wichtig.

Bei einem Großteil der Rettungsdienst-Einsätze sind die meisten Abläufe sehr ähnlich. Hierdurch kommt es zu einem standardisierten Vorgehen, wozu auch die Aufgabenteilung im Rettungs-Team zählt. Ein auf dem RTW eingeteilter Praktikant ist hierbei ins Team einzubeziehen.

Sind Angehörige am Einsatzort, werden diese ebenfalls in die Versorgung einbezogen. Sie können sowohl die Krankenkassenkarte oder einen Medikationsplan herbeiholen bzw. Fragen im Rahmen der Fremdanamnese beantworten.

Aufgaben-Verteilung: Wenn der Notarzt dazukommt

Das Vorgenannte gilt auch für Notfall-Einsätze, bei denen ein Notarzt hinzukommt. Dieser trifft in der Regel mit einem Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF) oder Rettungshubschrauber (RTH) ein und bringt einen weiteren Notfallsanitäter, Rettungsassistenten bzw. -sanitäter mit.

Sobald das Notarzt-Team eingetroffen ist, hat der Schichtführer des RTW eine klare Übergabe durchzuführen. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur zwei Personen – Rettungsassistent beziehungsweise Notfallsanitäter des RTW und Notarzt – miteinander reden. Jeder am Einsatz beteiligte mag seine eigene Meinung haben, hat sie an dieser Stelle aber nicht kundzutun. Dies würde das Übergabegespräch (unnötig) in die Länge ziehen. Es bestünde zudem die Gefahr, dass wesentliche Informationen vergessen würden und Missverständnisse entstünden.

![Jede Rettungsfachkraft im Notfalleinsatz sollte ihr Aufgabengebiet kennen. Foto: fotolia/Kzenon]()

Jede Rettungsfachkraft sollte im Notfalleinsatz ihr Aufgabengebiet kennen. Foto: fotolia/Kzenon

Bei dieser Übergabe wechselt die Verantwortung für den medizinischen Notfalleinsatz vom Rettungsassistenten oder Notfallsanitäter des RTW auf den Notarzt. Letztgenannter wird damit zum neuen Teamleiter und gibt die weiteren Versorgungsschritte vor. Während die RTW-Besatzung dem Notarzt bei der Versorgung des Patienten assistiert, kümmert sich der NEF-Fahrer um die Dokumentation und Voranmeldung des Patienten in der Klinik.

Die Aufgabenteilung im Rettungs-Team ist von Wache zu Wache und je nach Rettungsdienstbereich unterschiedlich. Gleich ist jedoch an allen Standorten, dass eine klare Aufgabenteilung und Kommunikation die Grundlage für eine gute Patientenversorgung bildet.

Ist ein Rettungshubschrauber eingebunden, müssen sich alle Beteiligten gut absprechen. Von einem Hubschrauber gehen im Vergleich zu bodengebundenen Rettungsmitteln mehr Gefahren aus. Bergen die Rotoren schon eine große Unfallgefahr in sich, können auch aufgewirbelte Gegenstände bei Umstehenden zu Verletzungen führen. Um sich nicht unnötigen Risiken auszusetzen, sollte die Rettungsfachkräfte im Umfeld des Hubschraubers immer nur nach Rücksprache mit der Crew gearbeitet werden. Das gilt zum Beispiel für die Entnahme von Ausrüstungsgegenständen und das Einschieben der Trage.

Einsatz in der Arztpraxis

Befindet sich die Einsatzstelle in einer Arztpraxis, einer Privatklinik oder einem Pflegeheimen, ist es unerlässlich, das Personal der Einrichtung einzubinden. Sie kennen die Krankengeschichte „ihres“ Patienten und dessen Besonderheiten.

Gerade in der heutigen Zeit, in der sich Kliniken zunehmend spezialisieren, werden Maßnahmen an den Patienten vorgenommen, die Rettungsfachkräften unbekannt sind. Teilweise handelt es sich dabei um Hochrisikopatienten. Deshalb ist ein abgestimmtes Vorgehen unabdingbar, um den Patienten nicht unnötig zu gefährden.

Anhand des Überleitungsprotokolls werden Besonderheiten durchgesprochen. Es zeugt von Verantwortungsgefühl, wenn das Rettungsfachpersonal an Stellen, die nicht verstanden wurden, nochmals nachfragt. Einen Patienten hingegen zu übernehmen, obwohl wissentlich noch Unklarheiten bestehen, ist fahrlässig und unprofessionell. Bei Rückfragen gibt das Pflegepersonal Auskunft. Es erläutert beispielsweise nochmals eine bestimmte Lagerungstechnik oder wichtige Aufgaben während des Transports.

Bei der Versorgung des Notfallpatienten kann die medizintechnische Ausstattung der jeweiligen Einrichtung (zum Beispiel Pflegeheim) hinzugezogen werden. So leisten fahrbare Infusionsständer oder Bettenlifte beim Umlagern und für den Transport des Patienten gute Dienste. Hierbei zeigt sich einmal mehr, wie wertvoll eine klar abgestimmte Aufgabenteilung im Einsatz sein kann.

Aufgabenverteilung bei Großschadenslagen

Neben dem so genannten Tagesgeschäft ereignen sich auch Einsätze, die – neben der Versorgung von Notfallpatienten – auch operativ-taktische Überlegungen erfordern. Hier ist dann eine besondere Abstimmung zwischen den Rettungskräften erforderlich.

In diese Kategorie von Einsätzen fällt unter anderem der Massenanfall von Verletzten (MANV) genauso wie Katastropheneinsätze. Neben dem Rettungsdienst sind dann weitere Fachdienste wie Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk sowie verschiedene Schnell-Einsatz-Gruppen oder Berg- und Wasserrettung beteiligt.

![Auch die Aufgabenverteilung zischen unterschiedlichen Hilfsorganisationen ist geregelt. Foto: fotolia/benjaminnolte]()

Auch die Aufgabenverteilung zwischen unterschiedlichen Fachdiensten ist geregelt. Foto: fotolia/benjaminnolte

In solchen Lagen geht es um die Aufgabenverteilung sowie die taktischen Strukturen. Verantwortlich sind die entsprechenden Personen mit Führungsaufgaben: Einsatzleiter Rettungsdienst, Feuerwehrkommandant oder Einsatzabschnittsleiter. Sie ordnen den Raum und legen fest, wo beispielsweise die Patientenablage oder der Rettungsmittelhalteplatz eingerichtet werden. Zu erkennen sind diese Führungskräfte an entsprechenden farbigen Westen.

Auch in solchen Situationen ist kein Platz für Diskussionen. Weist der Einsatzleiter oder dessen Führungsassistent einem Rettungswagen einen Patienten zu, ist dieser von der RTW-Besatzung ohne Debatte zu übernehmen. Eine Diskussion ist hier insofern nicht angebracht, als dass nur die Führungskraft den Gesamtüberblick hat und für die richtige Aufgabenverteilung verantwortlich ist. Kritik kann im Rahmen einer Nachbesprechung geübt werden.

Die Zahl an Personen und Einheiten an einer Einsatzstelle ist nahezu unendlich erweiterbar. Hierunter fallen Funktionsträger genauso wie Mitarbeiter von Behörden und der Straßenmeisterei, Pressevertreter oder sich zufällig an der Einsatzstelle befindliche Ersthelfer. Sind die Aufgaben auch noch so unterschiedlich, dennoch ist auf einen guten Informationsaustausch zu achten. Nur durch eine klar strukturierte Kommunikation und Aufgabenverteilung an der Einsatzstelle können komplexe Lagen erfolgreich gemeistert werden.

Die beschriebenen Empfehlungen funktionieren nur dann, wenn nach dem Einsatz das Rettungs-Team gemeinsam den Ablauf bewertet. Sicherlich gibt es bei einem alt eingespielten Team meist weniger Probleme, als wenn man in dieser Konstellation erstmals zusammengearbeitet hat. Gleich ist aber bei allen, dass eine Reflektion nicht nur im Team, sondern auch für sich selbst dazu beiträgt, Wiederholungsfehler zu vermeiden.

(Text: Uwe Kippnich, Dozent im Rettungsdienst, Krankenpfleger, OrgL, Örtlicher Einsatzleiter, EU-Team-Leader; Symbolfotos: Markus Brändli; zuletzt aktualisiert: 19.06.2017)

[1129]

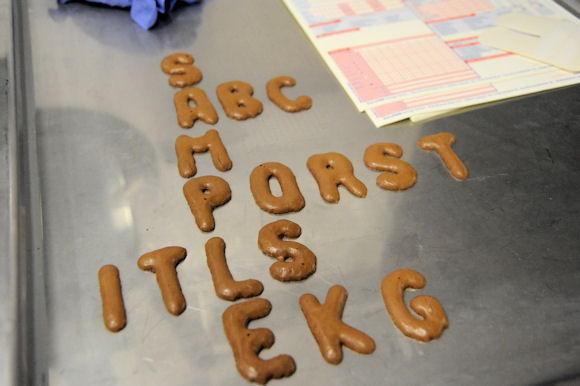

Bremen (rd_de) – Das ABCDE-Schema dient der systematischen, nach Prioritäten geordneten Beurteilung sowie Behandlung von Notfallpatienten. Jeder Mitarbeiter im Rettungsdienst – egal, ob Rettungshelfer, Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter – sollte das ABCDE-Schema verinnerlicht haben und es sicher umsetzen können. Es wird sowohl bei internistischen als auch traumatologischen Patienten angewandt.

Bremen (rd_de) – Das ABCDE-Schema dient der systematischen, nach Prioritäten geordneten Beurteilung sowie Behandlung von Notfallpatienten. Jeder Mitarbeiter im Rettungsdienst – egal, ob Rettungshelfer, Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter – sollte das ABCDE-Schema verinnerlicht haben und es sicher umsetzen können. Es wird sowohl bei internistischen als auch traumatologischen Patienten angewandt.„Notfall kompakt“ nennt sich eine beliebte und erfolgreiche Serie im Rettungs-Magazin. In ihr werden alle klassischen Notfälle vorgestellt, mit denen sich Rettungskräfte im Einsatz konfrontiert sehen. Die Serie steht auch in elektronischer Version zur Verfügung. So lässt sich „Notfall kompakt“ als preiswertes Nachschlagewerk zum Beispiel auch auf dem Smartphone lesen.

Bremen (rd_de) – Jeder Berufseinstieg ist schwer. Der Einstieg in den Rettungsdienst kann aufgrund des stressigen Arbeitsumfelds besonders heraufordernd sein. Auch wenn das nötige Wissen in der Ausbildung vermittelt worden ist, kann es helfen sich immer wieder grundlegende Dinge vor Augen zu führen. Dies ermöglicht die nötige Routine zu entwickeln.

Bremen (rd_de) – Jeder Berufseinstieg ist schwer. Der Einstieg in den Rettungsdienst kann aufgrund des stressigen Arbeitsumfelds besonders heraufordernd sein. Auch wenn das nötige Wissen in der Ausbildung vermittelt worden ist, kann es helfen sich immer wieder grundlegende Dinge vor Augen zu führen. Dies ermöglicht die nötige Routine zu entwickeln.

Als Hilfsmittel für solche Situationen hat sich der Führungskreislauf bewährt: Vor jeder Entscheidung ist die Lage zu erkunden und diese dann zu beurteilen. Das Resultat mündet in einen Entschluss, der als Befehl bekanntgegeben wird. Sodann ist die (neue) Lage wieder zu erkunden – der Führungskreislauf beginnt damit von vorn.

Als Hilfsmittel für solche Situationen hat sich der Führungskreislauf bewährt: Vor jeder Entscheidung ist die Lage zu erkunden und diese dann zu beurteilen. Das Resultat mündet in einen Entschluss, der als Befehl bekanntgegeben wird. Sodann ist die (neue) Lage wieder zu erkunden – der Führungskreislauf beginnt damit von vorn.

Bremen (rd_de) – Die Standard-Medikamentengabe erfolgt in der Notfallrettung intravenös. Doch es gibt auch Alternativen. Ob die Medikamentengabe nun zum Beispiel sublingual oder inhalativ erfolgt, hängt nicht zuletzt von der jeweiligen Situation ab. Eine Übersicht über Standards und Alternativen.

Bremen (rd_de) – Die Standard-Medikamentengabe erfolgt in der Notfallrettung intravenös. Doch es gibt auch Alternativen. Ob die Medikamentengabe nun zum Beispiel sublingual oder inhalativ erfolgt, hängt nicht zuletzt von der jeweiligen Situation ab. Eine Übersicht über Standards und Alternativen. Nasale Medikamentengabe

Nasale Medikamentengabe Sublinguale Medikamentengabe

Sublinguale Medikamentengabe Bremen (rd_de) – Der Glasgow Coma Scale (GCS; auch „Score“ oder „Skala“ genannt) ist eine im Rettungsdienst oft angewandte Möglichkeit, um den Bewusstseinszustand eines Patienten zu bestimmen. Ursprünglich wurde der Glasgow Coma Scale für die Bewertung eines Schädel-Hirn-Traumas entwickelt, heute wird die Skala auch für andere Notfallsituationen genutzt.

Bremen (rd_de) – Der Glasgow Coma Scale (GCS; auch „Score“ oder „Skala“ genannt) ist eine im Rettungsdienst oft angewandte Möglichkeit, um den Bewusstseinszustand eines Patienten zu bestimmen. Ursprünglich wurde der Glasgow Coma Scale für die Bewertung eines Schädel-Hirn-Traumas entwickelt, heute wird die Skala auch für andere Notfallsituationen genutzt. Bremen (rd_de) – Meningitis-Symptome bei Kindern rechtzeitig zu erkennen, ist für die erfolgreiche Behandlung und folgenlose Heilung des jungen Patienten sehr wichtig. Vor allem eine bakterielle, aber auch eine virale Meningitis stellt eine schwerwiegende Erkrankung dar. Rettungsdienst-Mitarbeiter sollten daher wissen, auf welche Meningitis-Symptome sie zu achten haben.

Bremen (rd_de) – Meningitis-Symptome bei Kindern rechtzeitig zu erkennen, ist für die erfolgreiche Behandlung und folgenlose Heilung des jungen Patienten sehr wichtig. Vor allem eine bakterielle, aber auch eine virale Meningitis stellt eine schwerwiegende Erkrankung dar. Rettungsdienst-Mitarbeiter sollten daher wissen, auf welche Meningitis-Symptome sie zu achten haben. Bremen (rd_de) – Prävention und Gesundheitsförderung werden immer noch von vielen Rettungsdienst-Mitarbeitern vernachlässigt. Wir geben acht einfach umzusetzende Tipps, wie sich persönliche Fitness und Wohlbefinden auch im Rettungsdienst-Alltag erzielen lassen.

Bremen (rd_de) – Prävention und Gesundheitsförderung werden immer noch von vielen Rettungsdienst-Mitarbeitern vernachlässigt. Wir geben acht einfach umzusetzende Tipps, wie sich persönliche Fitness und Wohlbefinden auch im Rettungsdienst-Alltag erzielen lassen.

Bremen (rd_de) – Die Voraussetzungen für eine Replantation können bereits bei der Erstversorgung der Amputationsverletzung wesentlich beeinflusst werden. Entscheidend für das Ergebnis ist die korrekte Behandlung von Amputaten und Amputationsstümpfen am Einsatzort und während des Transportes.

Bremen (rd_de) – Die Voraussetzungen für eine Replantation können bereits bei der Erstversorgung der Amputationsverletzung wesentlich beeinflusst werden. Entscheidend für das Ergebnis ist die korrekte Behandlung von Amputaten und Amputationsstümpfen am Einsatzort und während des Transportes.  Bremen (rd_de) „Wenn mal was schiefgeht – kein Problem, dafür sind Sie über uns versichert.“ Diese Worte hat schon mancher Rettungsdienst-Mitarbeiter gehört. Eine Berufshaftpflichtversicherung, wie sie beispielsweise Ärzte oder Anwälte nachweisen müssen, wäre sinnvoller. Aber nur eine Minderheit der Notfallsanitäter und Rettungsassistenten dürfte sie besitzen.

Bremen (rd_de) „Wenn mal was schiefgeht – kein Problem, dafür sind Sie über uns versichert.“ Diese Worte hat schon mancher Rettungsdienst-Mitarbeiter gehört. Eine Berufshaftpflichtversicherung, wie sie beispielsweise Ärzte oder Anwälte nachweisen müssen, wäre sinnvoller. Aber nur eine Minderheit der Notfallsanitäter und Rettungsassistenten dürfte sie besitzen.

Bremen (rd_de) – An einer Einsatzstelle treffen oftmals verschiedene Kräfte und Einheiten aufeinander. Nicht immer kennt man sich; die Aufgabenverteilung zwischen den Einsatzkräften ist mitunter unklar: Welche Aufgaben sollte beispielsweise ein Notfallsanitäter bzw. Rettungsassistent übernehmen, und welche kann auch ein Rettungssanitäter bewältigen? Die Antworten erhalten Sie hier.

Bremen (rd_de) – An einer Einsatzstelle treffen oftmals verschiedene Kräfte und Einheiten aufeinander. Nicht immer kennt man sich; die Aufgabenverteilung zwischen den Einsatzkräften ist mitunter unklar: Welche Aufgaben sollte beispielsweise ein Notfallsanitäter bzw. Rettungsassistent übernehmen, und welche kann auch ein Rettungssanitäter bewältigen? Die Antworten erhalten Sie hier.

Offenbach/Queich (rd_de) – Taktische Verwundetenversorgung in Terror-Lagen: Auch in Deutschland fragen sich Rettungskräfte, wie bzw. ob sie auf solch eine Situation vorbereitet sind. Die Akademie des Deutschen Berufsverbandes Rettungsdienst (DBRD) vermittelt seit 2015 in einem zweitägigen Kurs das erforderliche Know-how.

Offenbach/Queich (rd_de) – Taktische Verwundetenversorgung in Terror-Lagen: Auch in Deutschland fragen sich Rettungskräfte, wie bzw. ob sie auf solch eine Situation vorbereitet sind. Die Akademie des Deutschen Berufsverbandes Rettungsdienst (DBRD) vermittelt seit 2015 in einem zweitägigen Kurs das erforderliche Know-how.

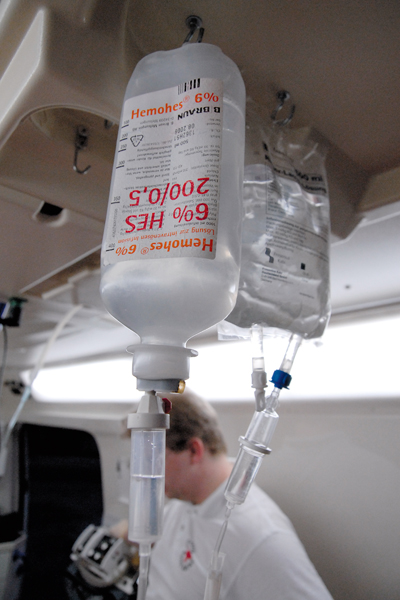

Bremen (rd_de) – Einen besonderen Fall im Zusammenhang mit Hypovolämie stellen Verbrennungen bei Kindern dar. Präklinisch besteht leicht die Gefahr einer Überinfusion.

Bremen (rd_de) – Einen besonderen Fall im Zusammenhang mit Hypovolämie stellen Verbrennungen bei Kindern dar. Präklinisch besteht leicht die Gefahr einer Überinfusion.

Bremen (rd_de) – Der akute arterielle Gefäßverschluss ist als schwerwiegende Erkrankung einzustufen, die schnellstmöglich einer klinischen Behandlung bedarf. Statistisch stirbt jährlich einer von 10.000 Patienten mit dieser Erkrankung. Das Wichtigste zu Ursachen, Symptome und Maßnahmen.

Bremen (rd_de) – Der akute arterielle Gefäßverschluss ist als schwerwiegende Erkrankung einzustufen, die schnellstmöglich einer klinischen Behandlung bedarf. Statistisch stirbt jährlich einer von 10.000 Patienten mit dieser Erkrankung. Das Wichtigste zu Ursachen, Symptome und Maßnahmen.  Bremen (rd_de) – Übung macht den Meister: Das Sprichwort trifft uneingeschränkt auch auf die Bewältigung von Großschadenslagen zu. Gleichwohl gibt es viele Details, die vor, während und nach einer Übung zu bedenken sind. Sehen Sie unsere 10-Punkte-Liste.

Bremen (rd_de) – Übung macht den Meister: Das Sprichwort trifft uneingeschränkt auch auf die Bewältigung von Großschadenslagen zu. Gleichwohl gibt es viele Details, die vor, während und nach einer Übung zu bedenken sind. Sehen Sie unsere 10-Punkte-Liste.

Bremen (rd_de) – Bei den Mesenterialgefäßen handelt es sich um die Gefäße, die unter anderem den Darm mit Blut versorgen. Sie werden daher auch als Eingeweidearterien bezeichnet. Kommt es hier zu Durchblutungsstörungen oder einen Gefäßverschluss, ist schnelles Handeln wichtig.

Bremen (rd_de) – Bei den Mesenterialgefäßen handelt es sich um die Gefäße, die unter anderem den Darm mit Blut versorgen. Sie werden daher auch als Eingeweidearterien bezeichnet. Kommt es hier zu Durchblutungsstörungen oder einen Gefäßverschluss, ist schnelles Handeln wichtig.

Bremen (rd_de) – Großveranstaltungen wie eine Fußball-WM oder der G20-Gipfel, aber auch Naturkatastrophen und MANV-Einsätze beschäftigen in Deutschland fast jährlich zahllose Mitarbeiter des Rettungsdienstes und von Katastrophenschutz-Einheiten. Wir erklären hier, wie sich die Helfer auf den überregionalen Einsatz einer Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) vorbereiten können – von der Vorbereitung und Alarmierung über den Einsatz bis hin zur Rückverlegung an den Heimatstandort.

Bremen (rd_de) – Großveranstaltungen wie eine Fußball-WM oder der G20-Gipfel, aber auch Naturkatastrophen und MANV-Einsätze beschäftigen in Deutschland fast jährlich zahllose Mitarbeiter des Rettungsdienstes und von Katastrophenschutz-Einheiten. Wir erklären hier, wie sich die Helfer auf den überregionalen Einsatz einer Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) vorbereiten können – von der Vorbereitung und Alarmierung über den Einsatz bis hin zur Rückverlegung an den Heimatstandort.

Bremen (rd_de) – Ein Trostteddy beruhigt Kinder in Notsituationen. Die Teddybären werden von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst an Bord ihrer Fahrzeuge mitgeführt. Wenn es im Einsatz gilt, Kinder zu trösten, ihnen Mut zu geben oder sie zu beruhigen, sind die plüschigen Gesellen ein ideales Hilfsmittel. Wer seinen Rettungswagen ebenfalls mit einem Trostteddy der

Bremen (rd_de) – Ein Trostteddy beruhigt Kinder in Notsituationen. Die Teddybären werden von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst an Bord ihrer Fahrzeuge mitgeführt. Wenn es im Einsatz gilt, Kinder zu trösten, ihnen Mut zu geben oder sie zu beruhigen, sind die plüschigen Gesellen ein ideales Hilfsmittel. Wer seinen Rettungswagen ebenfalls mit einem Trostteddy der

Bremen (rd_de) – Wer an seinem Funkgerät die Taste für „Status 4“ drückt, signalisiert der Leitstelle, dass die Einsatzstelle erreicht worden ist. Welche Konsequenzen es haben kann, diese Taste zu früh zu drücken, ist vielen Rettungsdienst-Mitarbeitern aber nicht klar.

Bremen (rd_de) – Wer an seinem Funkgerät die Taste für „Status 4“ drückt, signalisiert der Leitstelle, dass die Einsatzstelle erreicht worden ist. Welche Konsequenzen es haben kann, diese Taste zu früh zu drücken, ist vielen Rettungsdienst-Mitarbeitern aber nicht klar.