![Symbolfoto: Falko Siewert/DRK Erste Hilfe, Ersthelfer, Leitstelle, Notruf, Rettungsdienst]() Bremen (rd_de) – Tritt ein medizinischer Notfall ein, gilt in den meisten Ländern Europas: den Notruf 112 wählen. In der Leitstelle werden dann die fünf W’s abgefragt und die entsprechenden Rettungsmittel alarmiert. Häufig sind Ersthelfer aber in ihnen unbekannten Gebieten unterwegs und können nicht genau beschreiben, wo der Einsatzort sich befindet. Die Anrufer nehmen an, die Leitstelle könne sie genau orten. Doch dies ist ein Irrtum. Hier unsere Tipps, wie Sie in dieser Situation Ihre Position mit Ihrem Smartphone bestimmen können.

Bremen (rd_de) – Tritt ein medizinischer Notfall ein, gilt in den meisten Ländern Europas: den Notruf 112 wählen. In der Leitstelle werden dann die fünf W’s abgefragt und die entsprechenden Rettungsmittel alarmiert. Häufig sind Ersthelfer aber in ihnen unbekannten Gebieten unterwegs und können nicht genau beschreiben, wo der Einsatzort sich befindet. Die Anrufer nehmen an, die Leitstelle könne sie genau orten. Doch dies ist ein Irrtum. Hier unsere Tipps, wie Sie in dieser Situation Ihre Position mit Ihrem Smartphone bestimmen können.

Ein Mountainbiker stürzt im Wald und bleibt regungslos liegen. Zufällig beobachtet ein Spaziergänger den Vorfall und setzt über die 112 einen Notruf ab. Doch als der Disponent ihn nach der Einsatzstelle fragt, muss der Spaziergänger passen. Der Mann weiß nicht, wo er sich befindet.

Situationen wie diese ereignen sich häufig. Was also tun, wenn der Standort nicht ermittelt werden kann?

Mehr zum Thema Notruf

Notruf: Ortung über den Mobilfunksender

Zunächst ist es der Leitstelle möglich, die Funkzelle des Anrufers auszumachen. Die „Verordnung über Notruf Verbindungen“ (NotrufV) nimmt den Mobilfunk-Anbieter bei einem Notruf in die Pflicht, der Leitstelle den Mobilfunksender mitzuteilen, über den der Ersthelfer oder die verletzte Person anruft.

Diese Ortung via GSM (Global System for Mobile Communications) ist allerdings häufig ungenau. Grund: Außerorts kann die Funkzelle eines Mobilfunksenders mehrere Quadratkilometer betragen. Zur Erinnerung: Ein Quadratkilometer entspricht der Größe von etwa 140 Fußballfeldern! Weiterhin verfügen noch nicht alle Leitstellen über die Möglichkeiten, diese Daten direkt abzurufen.

Notruf: Ersthelfer muss GPS-Koordinaten selbst durchgeben

Gesetzlich nicht festgelegt, aber wesentlich genauer ist das Global Positioning System (GPS). Zudem ist in nahezu allen neueren Mobiltelefonen ein GPS-Empfänger verbaut, mit dessen Hilfe ein Ersthelfer der Leitstelle seinen Standort auf wenige Meter genau mitteilen kann.

Noch genauer kann eine Position bestimmt werden, wenn sich in der Nähe mehrere öffentliche WLAN-Spots befinden. Dann kann das Smartphone anhand der Signalstärke der verfügbaren kabellosen Netze und zusammen mit den GPS-Koordinaten eine so genannte „hybride Lokalisierung“ berechnen.

Wer Erste Hilfe leistet beziehungsweise sich in einer Notsituation befindet, muss seinen Standort jedoch selbst ermitteln und der Leitstelle durchgeben. Auch die Polizei kann lediglich eine GSM-Ortung beim Netzanbieter beantragen.

Erste Hilfe durch kostenlose GPS-Apps

Auf dem Markt existiert eine Vielzahl kostenloser Apps für diesen Zweck. Beispielhaft erwähnt werden hier die App „Einfach hier“ (iOS) oder die App „Standort“ (Android). Beim iPhone ist es ferner möglich, sich die GPS-Koordinaten über den integrierten Kompass anzeigen zu lassen.

Anleitung für iPhone:

![]()

![]()

![]()

![]()

Eigentlich als „Datenkrake“ in Verruf geraten, hat WhatsApp einen großen Vorteil: Mehr als 35 Millionen Menschen nutzen Medienberichten zufolge den Nachrichtendienst in Deutschland. Daher setzen einige Leitstellen die App auch ein, um Ersthelfer oder Hilfsbedürftige zu orten, die einen Notruf abgesetzt haben. Zum Beispiel die Leitstellen Düsseldorf und Brandenburg. Der Disponent hat dort ein Gerät zur Verfügung, auf dem WhatsApp installiert ist. Geht ein Notruf bei ihm ein, leitet er das Unfallopfer oder den Ersthelfer an, sein Smartphone richtig einzustellen und die Standortkoordinaten zu senden.

Anleitung für WhatsApp:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Es gibt sogar eine App speziell für Waldgebiete: „Hilfe im Wald“. Diese zeigt nicht nur die eigene GPS-Position an, sondern zusätzlich die in der Nähe befindlichen Rettungspunkte. Rettungspunkte sind Anfahrtsstellen für Rettungsfahrzeuge. Sie sind in vielen Wäldern Deutschlands vorhanden und durch Schilder mit einer speziellen Nummer markiert (wir berichteten). Allerdings weicht das optische Design der Schilder regional stark ab. In einigen Bundesländern sind zudem bislang keine Rettungspunkte vorhanden.

Anleitung für Hilfe im Wald

![]()

![]()

![]()

![]()

DGzRS: Sicherer Törn mit SafeTrx

![© DGzRS]() Die Kreuzpeilung von Funkgeräten in Seenot geratener Personen ist in Zeiten von GPS-Plottern auf den meisten Schiffen selten geworden. Derweil verfügen kleinere Boote oder Wassersportler wie zum Beispiel Surfer, Kayakfahrer, Kiter oder auch Wattwanderer und Angler nicht über diese Geräte. Um diese Lücke zu schließen, gibt es seit Jahresbeginn 2017 die App „SafeTrx“ von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Die App ist kostenlos und für iOS sowie Android verfügbar.

Die Kreuzpeilung von Funkgeräten in Seenot geratener Personen ist in Zeiten von GPS-Plottern auf den meisten Schiffen selten geworden. Derweil verfügen kleinere Boote oder Wassersportler wie zum Beispiel Surfer, Kayakfahrer, Kiter oder auch Wattwanderer und Angler nicht über diese Geräte. Um diese Lücke zu schließen, gibt es seit Jahresbeginn 2017 die App „SafeTrx“ von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Die App ist kostenlos und für iOS sowie Android verfügbar.

Wie funktioniert die Software? Antke Reemts von der DGzRS: „SafeTrx ist eine App, mit der wir die Position von Menschen bestimmen können, die in Seenot geraten sind. Nutzer der App, also zum Beispiel Wassersportler, können im ‚Routenplan-Modus‘ eine Strecke vorgeben, die sie zurücklegen möchten. Unterwegs sendet die App dann regelmäßig GPS-Positionen an uns. Ist mal keine Mobilfunkanbindung vorhanden, werden die Daten auf dem Gerät gespeichert und bei der nächsten Netzverfügbarkeit gesendet.“

![© DGzRS]()

Monitoring Konsole des MRCC Bremen für SafeTrx. Für jeden Wegpunkt lassen sich die Koordinaten aufrufen. (Live-Bildausschnitt) Foto: DGzRS

Erreicht der Nutzer sein Ziel nicht in der vorher festgelegten Zeit, wird er selbst erinnert. Er kann dann eine neue Ankunftszeit angeben. Macht er dies nicht, wird 15 Minuten später eine SMS an eine Person geschickt, dessen Nummer der Nutzer für den Notfall hinterlegt hat. Dieser Notfall-Kontakt meldet sich dann beim Nutzer. Erreicht der Kontakt den Nutzer nicht, kann er daraufhin die Seenotleitung informieren.

„Wir können dann die festgelegte Route sowie die gesendeten GPS-Positionen nachvollziehen und uns auf die Suche machen“, so Reemts weiter. „Mithilfe der App kann man selbstverständlich auch selbst einen Notruf absetzen. Mit der Notruf-Funktion werden zeitgleich die GPS-Koordinaten sowie Kurs und Geschwindigkeit an die Seenotleitung übermittelt.“

Theoretisch funktioniert SafeTrx auch für Notfälle auf Binnengewässern oder bei Spaziergängen im Wald. Ein Notruf, der über die App bei der Seenotleitung ankommt, wird dann samt der Koordinaten an die zuständige Behörde beziehungsweise Leitstelle weitergeleitet.

Die App hat sich bereits als zuverlässig erwiesen. „Wir konnten mit SafeTrx einen Havaristen mit einem Motorschaden auf der Ostsee orten und sogar eine Suchaktion verhindern: Ein Augenzeuge hatte einen Kayakfahrer gesehen, der auf einer Sandbank festsaß, und setzte einen Notruf ab. Die Seenotleitung stellte daraufhin fest, dass der Wassersportler die App nutzte. Der Disponent konnte ihn direkt anrufen und feststellen, dass alles in Ordnung ist“, berichtet Antke Reemts. „Außerdem kann man die App überall auf der Welt nutzen.“

Anleitung SafeTrx

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

(Noch) Keine einheitliche Notruf App vom Bund

Eine für alle Situationen ideale und vor allem einheitliche Lösung existiert bislang nicht. Eine App für den „barrierefreien Notruf“, wie ursprünglich von SPD und CDU im Koalitionsvertrag 2013 vereinbart, fehlt bis heute. Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen sind auf Grund dessen bislang auf kostenpflichtige Notruf-Apps angewiesen.

Allerdings ist eine Notruf-App vom Bund zumindest angedacht. Auf eine Anfrage der Grünen antwortete eine Regierungssprecherin im April 2017, dass ein Konzept für eine Notruf-App existiere. Die Pilotphase dieser App solle zirka sechs bis neun Monate dauern, müsste also theoretisch zum Jahreswechsel 2017/2018 zur Verfügung stehen.

Leitstelle Freiburg mit eigener Lösung

Grundsätzlich besteht der Nachteil einer App – einfach gesagt – darin, dass viele Nutzer sie nicht installiert haben. Für den Notruf setzt die Integrierte Leitstelle Freiburg daher auf eine hauseigene Lösung: Ist ein Ersthelfer während des Notrufs nicht in der Lage, seinen Standort exakt zu bestimmen, kann die Leitstelle ihm eine SMS schicken.

„Wenn der Notrufende auf den Link in der SMS klickt, öffnet sich der Webbrowser und versucht über die eingebaute Geolocation-Funktion – eventuell nach vorheriger Zustimmung beziehungsweise Sicherheitsabfrage – die aktuelle Position zu ermitteln“, erläutert Henning Schmidtpott, Disponent und Systemadministrator der Leitstelle sowie Entwickler des Systems. „Es ist lediglich ein handelsübliches Smartphone notwendig, und es muss keine App installiert werden“, so Schmidtpott weiter.

Bei zirka 110.000 Notrufen, die jährlich in der Leitstelle Freiburg eingehen, hat die Methode sich bewährt. Schmidtpott: „Wir konnten einen Fahrradfahrer lokalisieren, der in Freiburg gestürzt war. Er war auf dem Dreisamuferweg unterwegs und wusste nicht, auf welcher Höhe er sich befand. Die Straße zieht sich durch die komplette Stadt. Durch die Positionsbestimmung konnten wir ihn in kürzester Zeit auf 12 Meter genau verorten.“

Außerdem ist dem Disponent noch der Notruf einer Wandergruppe in Erinnerung. Einer der Wanderer hatte einen medizinischen Notfall erlitten, und die Gruppe war weit von jeglicher Straße entfernt. „Mit unserem System gaben die Ersthelfer ihren Standort durch, und wir konnten die nötige Hilfe alarmieren.“

![]() Gürtel aus Leder mit „Star of Life“ für nur 19,90 Euro

Gürtel aus Leder mit „Star of Life“ für nur 19,90 Euro

Schwarzer Gürtel aus hochwertigem Rindleder mit „Star of Life„. Bestens geeignet für Dienst und Freizeit!

Egal, ob festlich oder leger – dieser Ledergürtel passt immer und überall. Sieht garantiert super aus zu jeder Jeans oder anderen Freizeithose.

Doch auch hier gibt es Grenzen. „Die Datenübermittlung funktioniert nur, wenn eine Internetverbindung vorhanden ist und Notrufende in ihrem Smartphone die Geolokationsdienste aktiviert haben. Wenn die GPS-Funktion deaktiviert ist, muss sie im Notfall dann erst in den Einstellungen aktiviert werden. Für einige Smartphone-Nutzer ist dies eine unüberwindbare Hürde. In jedem Fall kostet es aber Zeit“, betont der Systemadministrator der Leitstelle.

In der Integrierten Leitstelle Allgäu denkt man ebenfalls über ein GPS-basiertes Ortungssystem nach. Aus den knapp 92.000 Rettungsdiensteinsätzen im Jahr 2014 waren über 7.000 der Bergrettung und Wasserrettung zuzuschreiben. Einsätze, in denen die Lokalisierung der Patienten sich häufig schwierig gestaltet. Marco Arhelger, Leiter der Leitstelle: „Wir sind noch in der Markterkundung für ein geeignetes System. Ende 2017 wollen wir aber auch dementsprechend ausgerüstet sein.“

Nicht nur Rettungsleitstellen nutzen die technischen Möglichkeiten. Auch Leitstellen der Polizei rüsten auf. Die Polizei Bayern beispielsweise verfügt seit Anfang 2017 über ein ähnliches System wie die Leitstelle Freiburg.

AML: Die Zukunft heißt „Advanced Mobile Location“

Bei der Björn-Steiger-Stiftung hofft man indes auf eine ganz andere Technologie: AML (Advanced Mobile Location). „AML ist momentan auf nahezu allen Android-Geräten implementiert“, erläutert Manolito Leyeza, Projektmanager für Notruf-Informationssysteme bei der Björn-Steiger-Stiftung. Die Funktionsweise ist simpel. „Das Handy erkennt, dass jemand die nationale Notruf Nummer wählt. Automatisch werden daraufhin alle Standort-Funktionen aktiviert. Noch während ein Erste-Hilfe-Leistender oder eine verletzte Person mit dem Disponenten spricht, sammelt sein Gerät für etwa 20 Sekunden alle Informationen über GPS-Koordinaten, Mobilfunkzellen und umliegende WLAN-Netze. Dann werden die gesammelten Daten an eine zentrale Stelle einer Notrufzentrale geschickt“, erklärt Leyeza.

Die Daten können per SMS oder als Datenpaket an die jeweilige Stelle (etwa den Server einer zentralen Leitstelle) verschickt werden. Anhand der Mobilfunknummer des Anrufers kann dann der Disponent auf diese Daten zugreifen und somit seinen Standort – ohne dessen Zutun – ermitteln.

„Und AML ist dabei auch noch sehr kostengünstig und einfach umsetzbar“, so der Projektmanager weiter. „Litauen beispielsweise hat das System für das gesamte Land innerhalb von vier Monaten in seine Leitstellen integrieren können. Kostenpunkt: 50.000 Euro!“

Sogar in Sachen Datenschutz kann die Software punkten, die Google zusammen mit Smartphone-Herstellern entwickelt hat. Die über AML gesendeten Daten gehen nur an die Leitstelle und werden nicht auf dem Gerät gespeichert oder gar an Dritte übertragen.

Zudem sei AML dafür konzipiert, um Zusatzfunktionen erweitert zu werden. Leyeza: „Man könnte zum Beispiel Dinge wie einen elektronischen Notfallpass ohne Weiteres implementieren.“

Der Ortungsdienst für den Notruf wird bereits unter anderem in Großbritannien, Litauen, Estland und einigen österreichischen Bundesländern verwendet.

In Deutschland ist man hingegen noch nicht soweit. „Die Leitstellen in Deutschland sind noch nicht einmal dazu verpflichtet, ein System zu haben, womit sie GSM-Daten erfassen können“, kommentiert Manolito Leyeza. „Im Gesetz ist nur geregelt, dass eine Leitstelle telefonisch und per Fax erreichbar sein muss. Ich sehe es daher in allernächster Zukunft noch nicht, dass über AML im Bundestag diskutiert wird.“

„Dabei wäre datenschutzmäßig alles auf der sicheren Seite, wenn man die Verwendung von AML in der Notruf-Verordnung festlegen würde“, appelliert der Projektmanager für Notruf-Informationssysteme. Doch das ist noch Zukunftsmusik.

(Text und Screenshots: Nils Sander, rettungsdienst.de; 31.08.2017; Symbolfoto: Falko Siewert/DRK )[1203]

Berlin (idw) – Laut einer kürzlich vom Deutschen Herzzentrum Berlin (DHZB) veröffentlichten Studie erkranken wahrscheinlich doppelt so viele Menschen wie bisher angenommen an einer akut lebensbedrohlichen Aortendissektion. Das DHZB geht davon aus, dass jährlich hunderte Patienten an der Erkrankung sterben, weil sie zu spät oder gar nicht erkannt wird.

Berlin (idw) – Laut einer kürzlich vom Deutschen Herzzentrum Berlin (DHZB) veröffentlichten Studie erkranken wahrscheinlich doppelt so viele Menschen wie bisher angenommen an einer akut lebensbedrohlichen Aortendissektion. Das DHZB geht davon aus, dass jährlich hunderte Patienten an der Erkrankung sterben, weil sie zu spät oder gar nicht erkannt wird. Die neuen ERC Guidelines 2015 erklären alles Wichtige zur Reanimation. Leitlinien, die jeder Rettungsdienst-Mitarbeiter kennen muss.

Bremen (rd_de) – Eine Rettungssanitäter-Ausbildung eröffnet einem derzeit gute Job-Perspektiven. Nach der Umstellung vom Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter herrscht im Rettungsdienst vielerorts Personalnot (

Bremen (rd_de) – Eine Rettungssanitäter-Ausbildung eröffnet einem derzeit gute Job-Perspektiven. Nach der Umstellung vom Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter herrscht im Rettungsdienst vielerorts Personalnot (

Ausbildungsinhalte: Wie läuft die Ausbildung zum Rettungssanitäter ab?

Ausbildungsinhalte: Wie läuft die Ausbildung zum Rettungssanitäter ab? Bremen (rd_de) – Wer mit seinem Wagen einen Anhänger fahren bzw. einen Trailer ziehen möchte, muss einige Besonderheiten beachtet. Vor allem muss man sich mit den Gewichten und Lasten befassen und wissen, was man mit seinem Führerschein bewegen darf.

Bremen (rd_de) – Wer mit seinem Wagen einen Anhänger fahren bzw. einen Trailer ziehen möchte, muss einige Besonderheiten beachtet. Vor allem muss man sich mit den Gewichten und Lasten befassen und wissen, was man mit seinem Führerschein bewegen darf.

Bremen (rd_de) – Im Rettungsdienst stellt sich bei einer Reanimation häufig die Frage: Welchen Sinn macht die Fortführung der begonnenen Maßnahmen? Wann und unter welchen Voraussetzungen sollte eine Reanimation beendet werden?

Bremen (rd_de) – Im Rettungsdienst stellt sich bei einer Reanimation häufig die Frage: Welchen Sinn macht die Fortführung der begonnenen Maßnahmen? Wann und unter welchen Voraussetzungen sollte eine Reanimation beendet werden?

Bremen (rd_de) – Ein Problem, das jeder im Rettungsdienst kennt: Wie sichere ich den Patienten korrekt? Und wohin mit dessen Gepäck? Hier die Antworten.

Bremen (rd_de) – Ein Problem, das jeder im Rettungsdienst kennt: Wie sichere ich den Patienten korrekt? Und wohin mit dessen Gepäck? Hier die Antworten. Der Fahrzeugführer ist dafür verantwortlich, dass die Patienten bei Fahrtbeginn ordnungsgemäß gesichert sind. Hier hat der Rettungsdienst-Mitarbeiter schon aus seinem Obhutsverhältnis heraus eine Garantenpflicht. Darüber zu wachen, dass der Patient auch während des Transports weiterhin angeschnallt bleibt, ist im Patientenraum die Aufgabe des betreuenden Rettungssanitäters bzw. Notfallsanitäters.

Der Fahrzeugführer ist dafür verantwortlich, dass die Patienten bei Fahrtbeginn ordnungsgemäß gesichert sind. Hier hat der Rettungsdienst-Mitarbeiter schon aus seinem Obhutsverhältnis heraus eine Garantenpflicht. Darüber zu wachen, dass der Patient auch während des Transports weiterhin angeschnallt bleibt, ist im Patientenraum die Aufgabe des betreuenden Rettungssanitäters bzw. Notfallsanitäters. Sicherung des Patientengepäcks

Sicherung des Patientengepäcks Bremen (rd_de) – Rettungswagen haben auf viele Kinder eine faszinierende Wirkung. Die Mischung aus Neugierde und heimlicher Furcht führt dazu, dass sie sich von den „schnellen roten Autos mit dem Blaulicht“ angezogen fühlen. Kein Wunder, dass bei Kindern ein Besuch der örtlichen Rettungswache äußerst beliebt ist. Der bevorstehende Besuch junger Gäste konfrontiert die Verantwortlichen des Rettungsdienstes allerdings mit der Frage: Was, um Himmels willen, können wir den Kindern zeigen?

Bremen (rd_de) – Rettungswagen haben auf viele Kinder eine faszinierende Wirkung. Die Mischung aus Neugierde und heimlicher Furcht führt dazu, dass sie sich von den „schnellen roten Autos mit dem Blaulicht“ angezogen fühlen. Kein Wunder, dass bei Kindern ein Besuch der örtlichen Rettungswache äußerst beliebt ist. Der bevorstehende Besuch junger Gäste konfrontiert die Verantwortlichen des Rettungsdienstes allerdings mit der Frage: Was, um Himmels willen, können wir den Kindern zeigen?

Bremen (rd_de) – Wer sich das Angebot von Internetapotheken anschaut, findet eine breite Palette an rezeptfreien Medikamenten. Zu den frei verkäuflichen Präparaten gehören zum Beispiel auch Blutdrucksenker sowie Schmerz- und Beruhigungsmittel. Die angebotene Beratung beim Kauf wird vielfach nicht wahrgenommen. Zeigen sich Inkompatibilitäten oder gefährliche Nebenwirkungen, tritt der Rettungsdienst auf den Plan.

Bremen (rd_de) – Wer sich das Angebot von Internetapotheken anschaut, findet eine breite Palette an rezeptfreien Medikamenten. Zu den frei verkäuflichen Präparaten gehören zum Beispiel auch Blutdrucksenker sowie Schmerz- und Beruhigungsmittel. Die angebotene Beratung beim Kauf wird vielfach nicht wahrgenommen. Zeigen sich Inkompatibilitäten oder gefährliche Nebenwirkungen, tritt der Rettungsdienst auf den Plan. Bremen (rd_de) – Schmerzpflaster können Wirkstoffe wie Fentanyl beinhalten. Werden sie unsachgemäß angewandt, besteht die Gefahr einer Opiat-Intoxikation. Der Rettungsdienst erfährt von dem Pflaster zum Teil erst im Rahmen der Untersuchung des Patienten.

Bremen (rd_de) – Schmerzpflaster können Wirkstoffe wie Fentanyl beinhalten. Werden sie unsachgemäß angewandt, besteht die Gefahr einer Opiat-Intoxikation. Der Rettungsdienst erfährt von dem Pflaster zum Teil erst im Rahmen der Untersuchung des Patienten. Bremen (rd_de) – Der durchschnittliche Sanitätsdienst besteht in der Regel aus Warten. Von Zeit zu Zeit wird der Notfallrucksack oder das Paramedic Bag geschultert, weil es auf Streife geht. Das kann dann einen mehr oder weniger langen Fußmarsch bedeuten. Bei großräumigen Veranstaltungen wird der Einsatzleiter seine Kräfte von Anfang an dezentral postieren – wohlwissend, dass er damit seinen Mitarbeiter-Pool in der zentralen Sanitätsstation ausdünnt. Dass es Alternativen zur traditionellen Fußstreife gibt, zeigen wir hier.

Bremen (rd_de) – Der durchschnittliche Sanitätsdienst besteht in der Regel aus Warten. Von Zeit zu Zeit wird der Notfallrucksack oder das Paramedic Bag geschultert, weil es auf Streife geht. Das kann dann einen mehr oder weniger langen Fußmarsch bedeuten. Bei großräumigen Veranstaltungen wird der Einsatzleiter seine Kräfte von Anfang an dezentral postieren – wohlwissend, dass er damit seinen Mitarbeiter-Pool in der zentralen Sanitätsstation ausdünnt. Dass es Alternativen zur traditionellen Fußstreife gibt, zeigen wir hier. 1. Motorräder

1. Motorräder 3. Fahrräder

3. Fahrräder 4. Segways

4. Segways 5. Pferde

5. Pferde Bremen (rd_de) – Fortbildungen im Rettungsdienst erinnern oft eher an ein trauriges Laienschauspiel als an eine zeitgemäße Trainingsveranstaltung. Woran liegt’s? Hier 10 Tipps, wie aus öder Pflicht eine interessante Kür werden kann.

Bremen (rd_de) – Fortbildungen im Rettungsdienst erinnern oft eher an ein trauriges Laienschauspiel als an eine zeitgemäße Trainingsveranstaltung. Woran liegt’s? Hier 10 Tipps, wie aus öder Pflicht eine interessante Kür werden kann.

Bremen (rd_de) – Mitarbeiter im Rettungsdienst sehen sich gelegentlich mit Patienten konfrontiert, die ein Port-System besitzen. Solche Systeme werden immer dann implantiert, wenn abzusehen ist, dass ein Patient aufgrund seiner Erkrankung häufiger einen venösen Zugang benötigen wird. Werden ein paar Besonderheiten berücksichtigt, kann auch der Rettungsdienst das Port-System in einer Notfallsituation nutzen.

Bremen (rd_de) – Mitarbeiter im Rettungsdienst sehen sich gelegentlich mit Patienten konfrontiert, die ein Port-System besitzen. Solche Systeme werden immer dann implantiert, wenn abzusehen ist, dass ein Patient aufgrund seiner Erkrankung häufiger einen venösen Zugang benötigen wird. Werden ein paar Besonderheiten berücksichtigt, kann auch der Rettungsdienst das Port-System in einer Notfallsituation nutzen. Bremen (rd_de) – Die Ursachen einer Opiat-Intoxikation sind vielfältig. Vor allem in Großstädten wird der Rettungsdienst häufig mit

Bremen (rd_de) – Die Ursachen einer Opiat-Intoxikation sind vielfältig. Vor allem in Großstädten wird der Rettungsdienst häufig mit  Alles, was Sie über Drogennotfälle wissen müssen, finden Sie in unserem

Alles, was Sie über Drogennotfälle wissen müssen, finden Sie in unserem

Bremen (rd–de) – Dient das

Bremen (rd–de) – Dient das

München/Göttingen (rd_de) –Die Pilzsaison hat begonnen: Wie jedes Jahr zieht es ab September viele Menschen in die Natur auf Pilzsuche. Pilzsammler werden jährlich vor möglichen Vergiftungen gewarnt. Experten des

München/Göttingen (rd_de) –Die Pilzsaison hat begonnen: Wie jedes Jahr zieht es ab September viele Menschen in die Natur auf Pilzsuche. Pilzsammler werden jährlich vor möglichen Vergiftungen gewarnt. Experten des

Bremen (rd_de) – Tritt ein medizinischer Notfall ein, gilt in den meisten Ländern Europas: den Notruf 112 wählen. In der Leitstelle werden dann die

Bremen (rd_de) – Tritt ein medizinischer Notfall ein, gilt in den meisten Ländern Europas: den Notruf 112 wählen. In der Leitstelle werden dann die

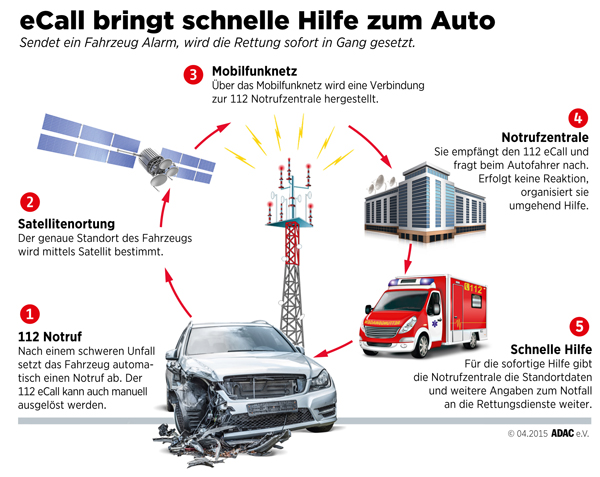

Bremen (rd_de) – Das Notrufsystem eCall wird ab April 2018 für alle neuen Fahrzeugmodelle in der EU Pflicht. Das eCall-Notrufsystem informiert bei einem Unfall automatisch die nächstgelegene Rettungsleitstelle und übermittelt den Unfallort per GPS. Damit sollen jährlich bis zu 2.500 Menschen gerettet und die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr reduziert werden. Welche Erfahrungen haben die Leitstellen bisher mit eCall gemacht? Wir haben uns umgehört.

Bremen (rd_de) – Das Notrufsystem eCall wird ab April 2018 für alle neuen Fahrzeugmodelle in der EU Pflicht. Das eCall-Notrufsystem informiert bei einem Unfall automatisch die nächstgelegene Rettungsleitstelle und übermittelt den Unfallort per GPS. Damit sollen jährlich bis zu 2.500 Menschen gerettet und die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr reduziert werden. Welche Erfahrungen haben die Leitstellen bisher mit eCall gemacht? Wir haben uns umgehört.

Bremen (rd_de) – Die Straßenverkehrsordnung besagt in Paragraph 21a, dass die vorgeschriebenen Sicherheitsgurte während der Fahrt angelegt sein müssen. Das gilt auch für den Rettungsdienst. Dabei ist beim Anschnallen des Patienten höchste Sorgfalt geboten.

Bremen (rd_de) – Die Straßenverkehrsordnung besagt in Paragraph 21a, dass die vorgeschriebenen Sicherheitsgurte während der Fahrt angelegt sein müssen. Das gilt auch für den Rettungsdienst. Dabei ist beim Anschnallen des Patienten höchste Sorgfalt geboten.