Intraossärer Zugang: Die EZ IO im Rettungseinsatz

Berufseinstieg: 20 Tipps damit es klappt (Tipps 11 bis 15)

Berufseinstieg: 20 Tipps damit es klappt (Tipps 16 bis 20)

Rettungsdienst: Aufgabenverteilung an der Einsatzstelle

TECC: Taktische Wundversorgung in Terror-Lagen

Larynxtubus-Anwendung: Schritt für Schritt erklärt

Rettungsassistent: In 10 Schritten zum Notfallsanitäter

Flüchtlinge: Tipps zum Infektionsschutz für Helfer

Frühchen-Transport: Was Rettungsdienst-Mitarbeiter wissen müssen

Psychologische Erste Hilfe: Tipps für die Praxis

8 Tipps, damit Retter gesund bleiben

Traumatologie: Amputationsverletzungen versorgen

Berufshaftpflicht für Mitarbeiter im Rettungsdienst

Überregionaler SEG-Einsatz: So wird das „Auswärtsspiel“ ein Erfolg

Höhenkrankheit vorbeugen – Symptome erkennen

Einsatzfahrten im Winter – Tipps für ihre Sicherheit

Was tun bei Verbrennungen?

Bremen (rd.de) – Immer wieder kommt es zu Verbrennungen bzw. Verbrühungen. Derartige Unfälle und die sachgerechte Behandlung des Patienten stellen für den Rettungsdienst eine Herausforderung dar. Deshalb ist es nicht nur für den Laien, sondern auch für Rettungsdienst-Mitarbeiter wichtig zu wissen, was zu tun ist, um Verbrennungen zu behandeln.

Bremen (rd.de) – Immer wieder kommt es zu Verbrennungen bzw. Verbrühungen. Derartige Unfälle und die sachgerechte Behandlung des Patienten stellen für den Rettungsdienst eine Herausforderung dar. Deshalb ist es nicht nur für den Laien, sondern auch für Rettungsdienst-Mitarbeiter wichtig zu wissen, was zu tun ist, um Verbrennungen zu behandeln.

Verbrennungen entstehen durch Einwirkung von extremer Hitze auf die Haut. Hieraus resultieren Schäden in unterschiedlicher Tiefe. Diese führen zum teilweisen oder vollständigen Absterben der Haut. Will man eine solche Verbrennung behandeln, ist es unter anderem wichtig, den Grad der Schädigung abzuschätzen:

- 1. Grades: Rötung (oberflächliche Epithelschädigung ohne Zelltod)

- 2 a Grades: Blasenbildung, roter Untergrund, stark schmerzhaft (Schädigung der Epidermis und oberflächlicher Anteile der Dermis mit Sequestrierung)

- 2 b Grades: Blasenbildung, heller Untergrund, schmerzhaft (weitgehende Schädigung der Dermis unter Erhalt der Haarfollikel und Drüsenanhängsel)

- 3. Grades: Epidermisfetzen, Gewebe nach Reinigung weiß, keine Schmerzen (vollständige Zerstörung von Epidermis und Dermis)

- 4. Grades: Verkohlung (Zerstörung weitgehender Schichten mit Unterhautfettgewebe, eventuell Muskeln, Sehnen, Knochen und Gelenken)

Unabhängig vom Lebensalter des Betroffenen erfolgt die Einteilung einer Brandverletzung nach Ausmaß und Tiefe der verbrannten Körperoberfläche (KOF). Zur Bestimmung der betroffenen Fläche können beim erwachsenen Patienten entweder die Neunerregel nach Wallace oder die Handflächenregel angewandt werden.

Als Faustformel gilt: Die Handfläche des Brandopfers entspricht etwa einem Prozent seiner KOF.

Bei Kindern bis zum neunten Lebensjahr muss differenzierter vorgegangen werden. Hier wird zwischen Säugling (< zwölf Monate), Kleinkind (1 – 5 Jahre) und Schulkind (6 – 9 Jahre) unterschieden. Aufgrund der verschiedenen Proportionen ist je nach betroffener Körperregion ein unterschiedlicher Prozentsatz der KOF von der Verbrennung betroffen. So wird beim Säugling der Kopf beispielsweise mit 21 Prozent gewertet. Beim Kleinkind sind es hingegen 19 Prozent, während es bei einem Schulkind nur noch 15 Prozent der KOF sind.

Wundversorgung eines Verbrennungsopfers.

Was tun bei Verbrennungen?

Die Kühlung mit Wasser wird heute als Akuttherapie gewertet, um Verbrennungen behandeln zu können. Sie gilt als Maßnahme der Ersten Hilfe und sollte daher vom Rettungsdienst nicht mehr praktiziert werden.

- Kühlungsmaßnahmen sollten von Ersthelfern nur vorgenommen werden, wenn weniger als 30 Prozent KOF betroffen sind.

- Die Kühlung sollte mit etwa 20 °C warmem Wasser erfolgen und nicht länger als zehn Minuten durchgeführt werden. Andernfalls droht die Gefahr einer Unterkühlung.

- Ideal zum Kühlen geeignet ist Leitungswasser. Andere trinkbare Flüssigkeiten bergen die Gefahr in sich, Infektionen hervorzurufen.

Für den Rettungsdienst stehen die Wundversorgung und der Wärmeerhalt des Patienten im Vordergrund. Wichtig ist es, Kombinationstraumen abzuklären. Auch wenn thermische Schäden die Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollten, können Begleitverletzungen eine größere Dringlichkeit besitzen. Bei Verdacht auf ein Inhalationstrauma muss 100-prozentiger Sauerstoff verabreicht werden. Die Frage, ob Indikationen für eine Intubation erfüllt sind, muss frühzeitig gestellt werden. Eine prophylaktische Intubation gilt es aber zu vermeiden.

Einsatzberichte zum Thema Verbrennung:

(Text: Dr. Ingo Blank, Chirurg und Notarzt, Ausbilder in Erster Hilfe; Symbolfotos: Markus Brändli; zuletzt aktualisiert: 14.01.2016)

Wie sollten Verbrennungen behandelt werden?

Sepsis: Symptome einer Blutvergiftung

Bremen (rd.de) – An einer Blutvergiftung – medizinisch als Sepsis bezeichnet – erkranken jährlich in Deutschland zirka 160.000 Menschen. 60.000 Patienten sterben daran – mehr als an einem akuten Koronarsyndrom oder Schlaganfall. Alarmierend: Im Rettungsdienst spielt die „Blutvergiftung“ dennoch kaum eine Rolle. Eine Sepsis muss schnellstmöglich behandelt werden. Mit jeder Stunde, in der die intravenöse Antibiotikagabe ausbleibt, nimmt die Sterblichkeit des Patienten um sieben Prozent zu.

Manche Autoren beschreiben die Sepsis (Blutvergiftung) als eine Art Chamäleon, da sie mit einer großen Zahl an unterschiedlichen Beschwerden einhergeht. Diese Beschwerden können insbesondere bei Kindern oder älteren Menschen wenig ausgeprägt sein.

Sepsis: Definition

Am besten lässt sich die Sepsis (Blutvergiftung) als eine generalisierte Entzündungsreaktion des Körpers auf eine Infektion definieren. Die Diagnose „Sepsis“ gilt als gestellt, wenn bei dem Patienten gesichert oder vermutlich eine Infektion vorliegt und mindestens zwei der folgenden vier Kriterien erfüllt sind:

Sepsis: Symptome

- Trauma

- Verbrennungen/Verbrühungen

- Infektionen

- Pankreatitis

Eine schwere Sepsis (Blutvergiftung) liegt vor, wenn es zusätzlich noch zu einer akuten Organfehlfunktion von einem oder mehreren Organsystemen gekommen ist. Bleibt eine Hypotonie bei Patienten mit schwerer Sepsis trotz adäquater Volumentherapie bestehen, nennt sich der Zustand septischer Schock.

Beim 10. Oldenburger Notfallsymposium im Oktober 2015 erklärte Prof. Dr. Weyland wie die Behandlung einer Sepsis durch den Rettungsdienst in Oldenburg erfolgt: „Hier gibt es bereits seit mehreren Jahren auf den Notarzteinsatzfahrzeugen nicht nur ein hochwirksames Antibiotikum, sondern auch Blutkulturfläschchen, um einige der Keime vorher zu isolieren, damit sie später bestimmt werden können. So kann die Antibiotikatherapie im Verlauf der Behandlung an den speziellen Keim angepasst werden.“ Ähnliche Sepsis-Kits seien in Deutschland bisher eher selten.

Wie Patienten mit einer Sepsis zu behandeln sind, was es mit dem „Sepsis-Kit“ der Uni-Klinik Jena auf sich hat und welche Ziele die Surviving Sepsis Campaign verfolgt, können Sie unserem eDossier „Sepsis: Symptome einer Blutvergiftung“ entnehmen.

(Text: Thomas Semmel, Dozent im Rettungsdienst, ERC ALS-Instruktor, PHTLS-Instruktor; zuletzt aktualisiert: 18.01.2016)

eDossier „Sepsis: Symptome einer Blutvergiftung“

• Umfang: 7 Seiten

• Dateigröße: ca. 1,4 MB/PDF-Format

• Ein Beitrag aus Rettungs-Magazin 4/2015

Digitalisierung im Rettungsdienst – Telemedizin

Bremen (rd.de) – In den letzten Jahren hat sich die Telemedizin im Rettungsdienst merklich entwickelt. Angetrieben durch verbesserte medizinische und technische Möglichkeiten, unterstützt die Telemedizin die Patientenversorgung nicht zuletzt in der Präklinik. Was mit Forschungsprojekten und Pilotstudien an einzelnen Standorten in verschiedenen Bundesländern begann, hält jetzt zunehmend Einzug in die Regelversorgung.

Bremen (rd.de) – In den letzten Jahren hat sich die Telemedizin im Rettungsdienst merklich entwickelt. Angetrieben durch verbesserte medizinische und technische Möglichkeiten, unterstützt die Telemedizin die Patientenversorgung nicht zuletzt in der Präklinik. Was mit Forschungsprojekten und Pilotstudien an einzelnen Standorten in verschiedenen Bundesländern begann, hält jetzt zunehmend Einzug in die Regelversorgung.

Ist von Telemedizin die Rede, kommt man sehr schnell zur Telematik. Dieser Begriff setzt sich aus „Telekommunikation“ und „Informatik“ zusammen. Vereinfacht ausgedrückt, beschreibt Telematik die elektronische Datenübertragung zwischen zwei Informationssystemen. Die Telemedizin ist ein Teilbereich der Telematik im Gesundheitswesen. Hierunter fallen die Diagnostik und die Therapie an räumlich getrennten Orten und/oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten (asynchron).

Im klinischen Bereich bildeten sich in den vergangen Jahren telemedizinische Netzwerke. Sie verbinden die verschiedensten Fachdisziplinen und decken insofern diverse Krankheitsbilder ab.

Telemedizin im Rettungsdienst

In Bezug auf den Rettungsdienst stellt die Telemedizin kein wirklich neues Verfahren dar. Die Seenotkreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger verfügen schon seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts über ein so genanntes Tele-EKG. Es ermöglicht ein Medico-Gespräch zwischen den Seenotrettern und einem Arzt im Stadtkrankenhaus Cuxhaven. Auch andere Schiffsbesatzungen können diese funkärztliche Beratung bei medizinischen Notfällen auf hoher See weltweit in Anspruch nehmen.

Der landgebundene Rettungsdienst arbeitet unter anderen Bedingungen. Hier hat die Telemedizin erst in den letzten Jahren Einzug gehalten. Lösungsmöglichkeiten und Anwendungsszenarien werden zunächst in Pilotprojekten auf ihre Machbarkeit und Alltagstauglichkeit getestet. Hierbei wird ein Standard-Rettungswagen mit zusätzlichen Geräten wie Kameras, verschiedenen Mobilfunk- und Übertragungsgeräten sowie Tablet-PCs ausgestattet. Durch diese zusätzliche Ausstattung ist das Notfallteam vor Ort direkt über Videotechnik und Datentransfer mit einem Facharzt verbunden. Dieser kann auf Grundlage der empfangenen Befunde und Informationen an das nichtärztliche Personal Handlungsempfehlungen aussprechen, ohne selbst beim Patienten sein zu müssen.

Durch die hohen Investitionskosten der zusätzlichen Ausstattung der Einsatzfahrzeuge und der angebundenen Kliniken sowie die Vorhaltung speziell geschulter Ärzte stehen diese Systeme nur an ausgewählten Standorten zur Verfügung. Bei der Wahl des jeweiligen Standortes spielen Forschungsaspekte eine wesentliche Rolle.

Telemedizin Projekte: ANGELsystems

Telemedizinische Lösungen in Form von Tablet-PCs als Kommunikations- und Dokumentationsmittel werden beim Stroke-Angel-Projekt erfolgreich eingesetzt. Was als Forschungsprojekt im Jahr 2005 mit einer Studie begann, wird seit 2009 in der Regelversorgung angewandt. Hierbei werden bereits vom Notfallort aus die Stammdaten sowie schlaganfallspezifische Parameter erfragt. Hierzu gehören:

- Vitalparameter

- Vorerkrankungen

- Dauermedikation

- Symptombeginn

- Schlaganfall-Screening-Score.

Die Daten werden via Mobilfunk an die Klinik übertragen. Anhand der empfangenen Informationen werden die notwendigen Ressourcen wie Notaufnahme-Team und Diagnostik, Ultraschall und CT vorbereitet. Beim Eintreffen in der Klinik kann der Patient unverzüglich diagnostiziert und behandelt werden.

Zwischenzeitlich hat sich das Stroke-Angel-System auf weitere Indikation ausgeweitet. Es wird unter der Bezeichnung ANGELsystems sowohl für spezifische Krankheitsbilder wie Schlaganfall, Herzinfarkt und Polytrauma als auch für die allgemeine Voranmeldung des Rettungsdienstes bei der Notaufnahme eingesetzt.

Ähnliche Artikel zum Thema:

Telemedizin Projekte: „Telematik II“

Alle Rettungsfahrzeuge der verschiedenen Rettungsdienste in Bayern sind unter der Koordination und Leitung des Bayerischen Roten Kreuzes mit mobilen Datenerfassungsgeräten ausgestattet worden. Die Initiative läuft unter dem Projektnamen „Telematik II“. Neben der Abrechnung wird bei diesem Projekt auch die Dokumentation des Einsatzes (Protokoll) durch das Rettungsfachpersonal papierlos vorgenommen. Das Protokoll wird direkt vom Tablet-PC im Rettungswagen auf einem mobilen Drucker oder in der Klinik ausgedruckt und mit dem Patienten dem Aufnahmeteam übergeben. Den Kliniken wird auch die Möglichkeit eingeräumt, das Protokoll vollständig digital über ein elektronisches Postfach abzuholen.

Bei Einsatzende wird die Dokumentation auf dem gesicherten Server der Rettungswache abgelegt und archiviert. Die Patientendaten stehen der Abrechnungsstelle für die Erstellung der Rechnung zur Verfügung. So wird in Zukunft die Dokumentation, Übergabe und Abrechnung nahezu vollautomatisch durchgeführt.

So könnte es in Zukunft vielerorts aussehen: Durch eine Kamera im RTW ist das Team vor Ort direkt über Videotechnik und Datentransfer mit einem Facharzt verbunden.

Die flächendeckende Digitalisierung der Dokumentation des bayerischen Rettungsdienstes ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Notfallversorgung. Erstmalig stehen nicht nur die klassischen Einsatzdaten wie Name, Kostenträger und Wohnort zur Verfügung. Auch Vitalparameter, Krankheitsbild, Verletzungsmuster, Anamnese und die durchgeführten präklinischen Maßnahmen werden digital erfasst. Dadurch besteht die Möglichkeit, einheitlich definierte Kennzahlen auszuwerten, die für Planungen und Bewertung der Qualität von zentraler Bedeutung sind.

Optional besteht die Möglichkeit, dass die Kliniken mittels ANGELsystems an den Rettungsdienst angebunden werden. In der Klinik wird hierfür ein Monitor installiert, der die angemeldeten Einsätze auflistet. Die erforderlichen Daten werden vom Rettungsdienst an den Monitor geschickt. Neben Alter und Geschlecht des Patienten werden auch die Verdachtsdiagnose und der Zustand des Patienten übertragen. Die Klinik ist so stets darüber im Bilde, zu welcher Uhrzeit ein neuer Patient eintrifft. Die innerklinischen Prozesse lassen sich so optimieren.

Da im Vorfeld schon bekannt ist, ob es sich um einen Patienten mit kritischen Kreislaufverhältnissen oder eventuell einer Infektionskrankheit handelt, kann sich das Klinik-Team rechtzeitig vorbereiten. Die heute noch alltäglichen Übermittlungsfehler zwischen Rettungswagen und Klinik dürften dank dieses Verfahrens nicht mehr auftreten.

Telemedizin: Voraussetzungen und Ausblick

Um telemedizinische Lösungen erfolgreich einzusetzen, ist es sehr wichtig, dass die Benutzer sie akzeptieren. Um dies zu erreichen, muss dem Anwender der Nutzen klar sein. Ferner muss die Technik stabil arbeiten. Bei der Einführung des Systems müssen die künftigen Anwender sowohl im Umgang mit der Technik als auch mit den veränderten Abläufen vertraut gemacht werden.

Auch wenn die Telemedizin heute noch nicht flächendeckend in allen Rettungsdienst-Bereichen zum Einsatz kommt: Es ist abzusehen, dass sie in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. So wird demnächst die medizinische Gerätetechnik mit dem digitalen Dokumentationssystem drahtlos erfolgen und vollautomatisch verbunden sein. Neben den Vitalparametern wie Puls und Blutdruck werden dann auch Beatmungswerte automatisch im Einsatzprotokoll dokumentiert. Schon heute verfügt ANGELsystems über Schnittstellen zum Lifepack bzw. Corpuls 08/16 und C3. Das EKG und andere Werte lassen sich barrierefrei auf allen aktuellen Tablet-PCs darstellen. In fünf bis zehn Jahren wird standardmäßig nicht nur der Notfallrucksack, sondern auch ein Tablet-PC immer mitgenommen. Es wird die Notfallsanitäter bei der Diagnostik, Therapie und dem Patientenmanagement unterstützen.

ANGELsystems macht‘s möglich: Wie am Flughafen oder Bahnhof, werden die in Kürze eintreffenden Notfallpatienten auf einer digitalen Tafel angezeigt. Die Informationen liefert der Rettungsdienst von der Einsatzstelle.

Dank der Telematik werden alle Daten beliebig miteinander verglichen werden können. So gelingt es, Arbeitsabläufe zu optimieren und Behandlungserfolge zu überprüfen. Die Ergebnisse sind neutral und objektiv. Mit diesen Daten können zudem eine Vielzahl von wissenschaftlichen Erkenntnissen gewonnen werden. Sie dienen wiederum dazu, Handlungsempfehlungen zu aktualisieren.

Ein zentraler Punkt bei all den hier beschriebenen Lösungen stellt die Kommunikation der Beteiligten untereinander dar. In jüngster Zeit entstehen mit staatlicher Förderung neue Dienstleistungsbranchen wie das Zentrum für Telemedizin in Bad Kissingen oder die Bayerische Telemed-Allianz in Ingolstadt Sie sind beauftragt worden, die telemedizinischen Systeme für Präklinik, Klinik, Rehabilitation und häusliche Pflege weiterzuentwickeln. Ziel ist die Begleitung des Patienten vom Symptombeginn bis zur Wiedereingliederung in den Alltag. Telemedizin kann demnach eine enorme Verbesserung des Outcomes und somit der Lebensqualität bedeuten.

(Text: Uwe Kippnich, Dozent im Rettungsdienst, Krankenpfleger, OrgL, Örtlicher Einsatzleiter (ÖEL), EU-Team-Leader; Fotos: Markus Brändli / Uwe Kippnich; zuletzt aktualisiert: 20.01.2016)

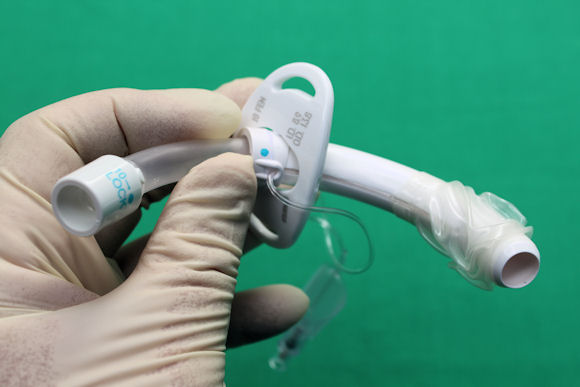

Tracheostoma absaugen: 5 Tipps für die Praxis

Bremen (rd.de) – Die Gründe, warum Menschen mit einem Tracheostoma und anschließend einer Trachealkanüle versorgt werden, sind sehr unterschiedlich. Vertraut ist den meisten dieser Patienten aber das gemeinsame Problem, dass sie ihr Tracheostoma absaugen lassen müssen. Leiden die Betroffenen unter akuter, massiver Atemnot, muss mitunter der Rettungsdienst das Tracheostoma absaugen.

Bremen (rd.de) – Die Gründe, warum Menschen mit einem Tracheostoma und anschließend einer Trachealkanüle versorgt werden, sind sehr unterschiedlich. Vertraut ist den meisten dieser Patienten aber das gemeinsame Problem, dass sie ihr Tracheostoma absaugen lassen müssen. Leiden die Betroffenen unter akuter, massiver Atemnot, muss mitunter der Rettungsdienst das Tracheostoma absaugen.

Dem Rettungsteam fehlt es in der Regel an Routine sowie den erforderlichen theoretischen und praktischen Kenntnissen, um ein Tracheostoma absaugen zu können. Dabei können solche Situationen nicht nur im Rahmen eines akuten Notfalls, sondern auch anlässlich eines qualifizierten Krankentransports entstehen. Insofern sollten sowohl Rettungsassistenten bzw. Notfallsanitäter als auch Rettungssanitäter in der Lage sein, Tracheostoma absaugen zu können.

Hier unsere Praxistipps für alle Rettungsdienst-Mitarbeiter, die in die Situation geraten, ein Tracheostoma absaugen zu müssen:

- Will man über die Trachealkanüle oder das Tracheostoma absaugen, sollte das Rettungsfachpersonal an seinen Eigenschutz denken. Das heißt, sowohl Schutzbrille als auch Mundschutz und Einmalhandschuhe tragen.

- Ausgelöst durch einen Hustenreiz beim Tracheostoma-Absaugen, kann Sekret über die Trachealkanüle oder das kanülenlose Tracheostoma abgehustet werden. Es wird dann unter Umständen wie ein Geschoss über einige Meter in die Umgebung geschleudert. Insofern sollte sich das Rettungsteam beim Tracheostoma-Absaugen oder Hantieren an der Kanüle immer etwas seitlich vom Patienten stellen.

- Für das eigentliche Tracheostoma-Absaugen sind mindestens zwei Katheter erforderlich. Mit ein und demselben Absaugkatheter zunächst das Sekret aus dem Mund und dann aus der Nase oder neben der Trachealkanüle am Tracheostoma abzusaugen, ist aus hygienischen Gründen unzulässig.

- Einige Trachealkanülen besitzen eine so genannte „Seele“. Hierbei handelt es sich um ein zusätzliches kleines Röhrchen, das in die eigentliche Trachealkanüle eingeführt wird. Die Seele dient dazu, die Kanüle einfacher sauber zu halten: Sie wird herausgezogen, außerhalb der Trachealkanüle zum Beispiel mit Wasser gereinigt und anschließend wieder eingesetzt. Die eigentliche Trachealkanüle bleibt dabei im Tracheostoma.

- Meist sind tracheotomierte Patienten und deren Angehörige im Umgang mit der Trachealkanüle gut geschult. Sie sind daher „Profis“, wenn man ein Tracheostoma absaugen will. Insofern sollten sie – wenn möglich – in die rettungsdienstliche Versorgung mit einbezogen werden. Ihre Meinung und Erfahrung sollte das Rettungsteam beim Vorgehen berücksichtigen.

Tracheostoma absaugen: Hintergründe

Unter anderem werden Patienten tracheotomiert, die eine akute Obstruktion der oberen Atemwege aufweisen. Aber auch eine Verletzung oder ein Tumor in den oberen

Atemwegen machen oft eine Tracheotomie unumgänglich. Dies trifft vor allem auf Menschen zu, die beispielsweise an einem Zungengrundkarzinom operiert wurden oder deren kompletter Kehlkopf auf Grund eines Kehlkopfkarzinoms operativ entfernt werden musste. Nach abgeschlossener klinischer Therapie werden sie mit einer Trachealkanüle zurück in die häusliche Umgebung oder eine stationäre Pflegeeinrichtung entlassen.

Die Luft, die durch eine Trachealkanüle eingeatmet wird, kann in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft sehr trocken sein. Diese trockene Atemluft reizt die Schleimhäute der Trachea sowie der Bronchien und trocknet diese aus. In der Folge wird das Atemwegssekret zähflüssig, sodass es zu einer vermehrten Borkenbildung kommen kann. Dieser zähe Schleim kann in Verbindung mit den Borken so ausgeprägt sein, dass das Lumen der Kanüle schrumpft und die Luftzufuhr stark eingeschränkt wird. In solchen Fällen muss man das Tracheostoma absaugen bzw. die Kanüle säubern.

(Text und Fotos: Herbert Mannel, Rettungsassistent, Krankenpfleger, Ausbilder, Einsatzleiter Rettungsdienst und KIT; zuletzt aktualisiert: 22.01.2016)