Bremen (rd_de) Der Einstieg in den Berufsalltag beim Rettungsdienst kann gerade für Neulinge herausfordernd sein. Zwar sollte in der Ausbildung das nötige Wissen auch in der Praxis vermittelt worden sein. Woran es aber Neulingen im Rettungsdienst zwangsläufig fehlt, ist die Routine. Wir haben 20 Tipps zusammengestellt, die die Grundlagen der Arbeit im Rettungsdienst zusammenfassen und den Einstieg in den Berufsalltag erleichtern. Im zweiten Teil, mit den Tipps 6 bis 10, geht es beispielsweise darum, wie Blutungen effektiv gestillt werden können, und um die korrekte Sauerstoffgabe.

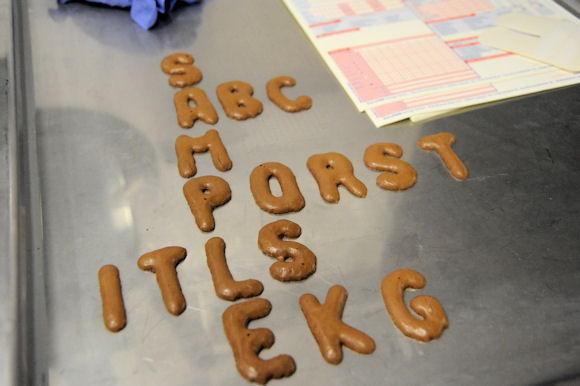

Tipp 6: Was das EKG verrät

Das EKG ist in der Notfallmedizin ein wichtiges Hilfsmittel. Nicht nur im Rhythmusmonitoring und aufgrund der Möglichkeit, einen Patienten kontinuierlich zu überwachen. Auch in der verhältnismäßig einfachen Infarktdiagnostik liegen Vorteile eine EKG.

Im Verlauf eines Notfalleinsatzes muss immer ein EKG angelegt werden. Wann dafür der richtige Zeitpunkt ist, hängt vom Erkrankungsbild bzw. dem Verletzungsmuster ab. Beim internistischen Notfall zählt das Schreiben eines EKGs zu den ersten Maßnahmen. Beim polytraumatisierten Patienten wird es hingegen deutlich nach hinten rücken, da andere – lebenserhaltende – Aufgaben eine höhere Priorität besitzen.

Jeder Rettungssanitäter, -assistent, Notfallsanitäter und Notarzt muss grundlegende Veränderungen im EKG erkennen und diese richtig deuten können. Der europäische Rat für Wiederbelebung schlägt hierfür sechs Schritte vor:

- Ist eine elektrische Aktivität vorhanden?

- Wie hoch ist die ventrikuläre Frequenz?

- Ist der QRS-Komplex schmal oder verbreitert?

- Ist der QRS-Rhythmus regelmäßig oder unregelmäßig?

- Ist Vorhofaktivität erkennbar?

- Stehen Vorhofaktivität und Kammeraktivität miteinander in Beziehung?

Download Skills-Training: Die wichtigsten Fertigkeiten (Skills), die Notfallsanitäter kennen und beherrschen müssen.

Bei jedem internistischen Notfallpatienten, nach jeder Reanimation und bei allen unklaren Erkrankungsbildern muss ein 12-Kanal-EKG geschrieben werden. Dadurch können zusätzlich in den Brustwandableitungen (V1 – V6) Infarktzeichen erkannt werden. Hierzu zählen ST-Strecken-Hebung, ST-Strecken-Senkung und T-Negativierung. Außerdem lassen sich Blockbilder wie Linksschenkelblock als Hinweis auf einen akuten Herzinfarkt und Rechtsschenkelblock als Hinweis auf eine Lungenembolie feststellen.

Tipp 7: Die Sache mit dem ABC…

Die Basisdiagnostik orientiert sich am ABCDE-Schema. Zur orientierenden Beurteilung der Atmung eignet sich das Pulsoxymeter. Wird der Signalton zusätzlich eingeschaltet, erhält das Team quasi nebenbei wichtige Informationen über Pulsfrequenz und -rhythmus.

Zum Abschnitt „Airway“ und „Breathing“ gehört es außerdem, das Hautkolorit zu beurteilen, die Atemfrequenz auszuzählen und die Luge zu auskultieren. Dabei lassen sich womöglich einige Differentialdiagnosen der akuten Atemnot ausschließen.

Durch seitenvergleichendes Abhören sollte herausgefunden werden, ob die Lunge beidseits belüftet ist. Foto: Markus Brändli

Zuerst sollte durch seitenvergleichendes Abhören herausgefunden werden, ob die Lunge beidseits belüftet ist. Ist dies nicht der Fall, liegt der Verdacht eines (Spannungs-) Pneumothorax nahe. „Brodelt“ der Patient, besteht Verdacht auf ein Lungenödem. Ist das Geräusch eher giemend, könnte es sich um Asthma, eine allergische Reaktion oder COPD handeln.

Der Abschnitt „Circulation“ im ABCDE-Schema beginnt damit, den Puls zu fühlen. Herzfrequenz, Pulsqualität und Rhythmus sind entscheidend.

Die Kreislaufsituation kann zudem mit der Nagelbettprobe eingeschätzt werden. Hierbei wird auf das Nagelbett eines Fingers gedrückt, sodass das Blut in den Kapillaren unter dem Fingernagel entweicht. Innerhalb von zwei Sekunden muss sich das Nagelbett wieder rosig zeigen, andernfalls kann ein Schock vorliegen.

Sind diese schnell durchführbaren Tests abgeschlossen, sollte manuell Blutdruck gemessen, ein EKG angelegt und der QRS-Ton eingeschaltet werden. Auch das Aussehen der Haut kann wichtige Hinweise liefern.

Es folgt eine grobe neurologische Untersuchung. Hierfür wird der Patient räumlich, zeitlich, situativ und zur Person befragt: Wo befinden wir uns gerade? Welcher Tag ist heute?

Den Pupillenstatus zu erheben, die Glasgow Coma Scale auszurechnen und Motorik sowie Sensorik zu prüfen, sind weitere Arbeitsschritte. Nicht zu vergessen ist der aktuelle Blutzuckerwert.

Damit schließt im ABCDE-Schema der Punkt D wie „Disability“ ab. Um die Basisdiagnostik zu komplettieren, muss der Patient je nach Situation allerdings noch entkleidet werden, um einen vollständigen Bodycheck durchzuführen.

Wichtig: Das ABCDE-Schema wird nur dann in dieser Reihenfolge abgearbeitet, wenn nicht akut vital bedrohliche Probleme vorliegen, die ein sofortiges Eingreifen erfordern.

Tipp 8: Blutungen effektiv stillen

Penetrierende Verletzungen mit starken Blutungen sind im zivilen Rettungsdienst eher selten. Wenn, dann treten sie in der Regel nur im Zusammenhang mit einem Polytrauma auf. Deshalb ist es wichtig, die Blutung zeitnah zu kontrollieren, um den Patient zu retten.

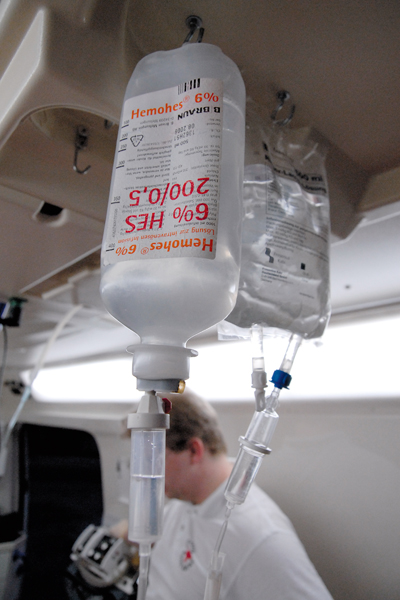

Im ABCDE-Algorithmus zählt bei C wie „Circulation“ neben der Diagnostik auch die unmittelbare Therapie dazu. Noch bevor mehrere großvolumige intravenöse Zugänge gelegt werden, müssen erst Blutungen gestoppt werden. Durch den Verdünnungseffekt, den die Infusion auf das Blut hat, würde sich andernfalls die Gerinnung verschlechtern. Folge: Die Blutung würde forciert, statt gestoppt.

Als erstes muss ein Druckverband angelegt werden. An Körperstellen, die schwierig zu verbinden sind, muss improvisiert werden. Bei stark spritzenden Wunden am Bauch oder Becken nach Oberschenkelamputation empfiehlt es sich, manuell mit sterilen Wundauflagen Druck auszuüben. Diese einfache Maßnahme hat erfahrungsgemäß den größten Erfolg.

Nachteil dieser Methode ist, dass ein Helfer dadurch ununterbrochen gebunden ist. Für andere Aufgaben steht er nicht mehr zur Verfügung. Deshalb sollte frühzeitig ein weiteres Team nachgefordert werden.

Aus der Militärmedizin gibt es spezielle Entwicklungen, um massive Blutungen zu beherrschen. Diese Methoden könnten zunehmend auch im zivilen Rettungsdienst Einzug halten. Tourniquets und lokale Hämostyptika – Verbandmittel mit gerinnungsfördernden Substanzen – stehen aktuell in der Diskussion.

Nie zu vergessen ist bei solchen Einsätzen der Faktor Zeit. Wenn es nicht gelingt, die Blutung zu stoppen, zählt nur eins: Der schnellstmögliche Transport in die nächste Klinik. In jedem Krankenhaus mit chirurgischer Abteilung kann eine Blutung operativ zumindest vorübergehend gestoppt werden. Die endgültige Versorgung kann nach Stabilisierung des Patienten in einer Spezialklinik erfolgen.

Tipp 9: Schmerzen einschätzen

Schmerzen werden von Notfallpatienten sehr subjektiv wahrgenommen. Ziel des Rettungsdienstes muss es sein, diese zu objektivieren und daraus Schlüsse für die Therapie zu ziehen. Des gelingt am besten mit der numerischen Ratingskala (NRS). Während ein Patient bei der NRS seine Schmerzen mit einer Zahl zwischen 0 (kein Schmerz) und 10 (stärkster vorstellbarer Schmerz) klassifiziert, muss er bei der Revised Faces Pain Scale auf ein Gesicht („Smiley“) zeigen. Diese Methode wird vor allem bei Kindern angewendet.

Bei der Revised Faces Pain Scale muss der Patient auf ein Gesicht („Smiley“) zeigen, um den Grad seiner Schmerzen einzuschätzen. Grafik: Mathias Enter/fotolia

Neben der Selbsteinschätzung müssen auch Vitalparamter wie Tachykardie, Hypertonie und Tachypnoe berücksichtigt werden, um die Schmerzen behandeln zu können.

Zunächst sollten immer Basismaßnahmen wie Lagerung und Schienung, Kühlung, Sauerstoffgabe und psychische Betreuung durchgeführt werden. Zeigt dies keinen Erfolg, muss ein Notarzt nachgefordert werden. Nur er kann medikamentös mit Analgetika eingreifen.

Unterschieden wird zwischen zentral und peripher wirksamen Analgetika. Zu den erstgenannten gehören Opiate, die die Schmerzwahrnehmung in Gehirn und Rückenmark hemmen. Zur Gruppe der Letztgenannten zählt beispielsweise Ibuprofen. Sie unterdrücken die Entzündungsmediatoren, die die Schmerzen erzeugen.

Einige Schmerzsyndrome sind typisch für akut vital gefährdende Erkrankungen. Auf solche muss besonders geachtet und reagiert werden. So kann zum Beispiel abdominaler und thorakaler Vernichtungsschmerz auf eine Aortendissektion, plötzlicher stärkster Kopf- und Nackenschmerz auf eine Subarachnoidalblutung hinweisen.

Tipp 10: Wann und wie viel Sauerstoff?

Die korrekte Dosierung von Sauerstoff (O2) bei Notfallpatienten ist aktuell umstritten. Um in Notfallsituationen sicher zu handeln, müssen deshalb einige Grundregeln beachtet werden.

Zeigt ein Patient Zeichen ausgeprägter Atemnot wie den Einsatz der Atemhilfsmuskulatur, zyanotische Lippen, Ohren, Gesicht, Fingerspitzen oder Angst, sollte ihm hochdosierter Sauerstoff (8 bis 10 l/min) möglichst per Highflow-Maske verabreicht werden. Bis zu einer Besserung des Zustands kann die Menge auf 15 l/min gesteigert werden.

Zeigt ein Patient Zeichen ausgeprägter Atemnot, sollte ihm hochdosierter Sauerstoff per Maske verabreicht werden. Foto: Markus Brändli

Sind keine Zeichen für einen Sauerstoffmangel zu erkennen, sollte – bis auf wenige Ausnahmen – auf eine prophylaktische O2-Gabe verzichtet werden.

Bei Trauma-Patienten sind zwei Komplikationen gefürchtet: starke Schmerzen und schwerer Schock. Um auf beides adäquat vorbereitet zu sein, empfiehlt es sich, generell 6 bis 8 l/min Sauerstoff über O2-Brille zu applizieren. So lässt sich das Blut mit Sauerstoff aufsättigen und einer Hypoxie – bedingt durch den verminderten Atemantrieb aufgrund der Analgetika – vorbeugen.

Handelt es sich um schwere Traumata wie Schädel-Hirn-Trauma oder einem Polytrauma, muss der Patient frühzeitig und unabhängig von der pulsoxymetrisch ermittelten Sauerstoffsättigung 15 l/min O2 über eine Highflow-Maske bekommen.

Etwas vorsichtiger muss bei internistischen Patienten vorgegangen werden. Wird zu viel Sauerstoff verabreicht, kann eine Hyperoxämie die Folge sein. Dies verursacht eine Gefäßkonstriktion, was beispielsweise bei einem Herzinfarkt fatal sein kann. Bei Patienten mit Verdacht auf Schlaganfall werden 2 bis 4 l/min empfohlen.

Der Ziel-SpO2 beträgt 94 bis 98 Prozent. Mit der Insufflation von 2 bis 4 l/ min über Sauerstoffbrille kann sich das Rettungsfachpersonal herantasten. Nasensonden sollten nicht mehr eingesetzt werden. Bei ihnen besteht die Gefahr einer Dislokation und Verletzung.

(Text und Fotos: Dr. Maximilian Kippnich, Bezirksbereitschaftsarzt Bayerisches Rotes Kreuz in Unterfranken; zuletzt aktualisiert: 09.11.2017)[2991]

Bremen (rd_de) –

Bremen (rd_de) –

Bremen (rd_de) – Jeder Berufseinstieg ist schwer. Der Einstieg in den Rettungsdienst kann aufgrund des stressigen Arbeitsumfelds besonders heraufordernd sein. Auch wenn das nötige Wissen in der Ausbildung vermittelt worden ist, kann es helfen sich immer wieder grundlegende Dinge vor Augen zu führen. Dies ermöglicht die nötige Routine zu entwickeln.

Bremen (rd_de) – Jeder Berufseinstieg ist schwer. Der Einstieg in den Rettungsdienst kann aufgrund des stressigen Arbeitsumfelds besonders heraufordernd sein. Auch wenn das nötige Wissen in der Ausbildung vermittelt worden ist, kann es helfen sich immer wieder grundlegende Dinge vor Augen zu führen. Dies ermöglicht die nötige Routine zu entwickeln.

Als Hilfsmittel für solche Situationen hat sich der Führungskreislauf bewährt: Vor jeder Entscheidung ist die Lage zu erkunden und diese dann zu beurteilen. Das Resultat mündet in einen Entschluss, der als Befehl bekanntgegeben wird. Sodann ist die (neue) Lage wieder zu erkunden – der Führungskreislauf beginnt damit von vorn.

Als Hilfsmittel für solche Situationen hat sich der Führungskreislauf bewährt: Vor jeder Entscheidung ist die Lage zu erkunden und diese dann zu beurteilen. Das Resultat mündet in einen Entschluss, der als Befehl bekanntgegeben wird. Sodann ist die (neue) Lage wieder zu erkunden – der Führungskreislauf beginnt damit von vorn.

Bremen (rd_de) – Das ABCDE-Schema dient der systematischen, nach Prioritäten geordneten Beurteilung sowie Behandlung von Notfallpatienten. Jeder Mitarbeiter im Rettungsdienst – egal, ob Rettungshelfer, Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter – sollte das ABCDE-Schema verinnerlicht haben und es sicher umsetzen können. Es wird sowohl bei internistischen als auch traumatologischen Patienten angewandt.

Bremen (rd_de) – Das ABCDE-Schema dient der systematischen, nach Prioritäten geordneten Beurteilung sowie Behandlung von Notfallpatienten. Jeder Mitarbeiter im Rettungsdienst – egal, ob Rettungshelfer, Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter – sollte das ABCDE-Schema verinnerlicht haben und es sicher umsetzen können. Es wird sowohl bei internistischen als auch traumatologischen Patienten angewandt.

Bremen (rd_de) – Der Glasgow Coma Scale (GCS; auch „Score“ oder „Skala“ genannt) ist eine im Rettungsdienst oft angewandte Möglichkeit, um den Bewusstseinszustand eines Patienten zu bestimmen. Ursprünglich wurde der Glasgow Coma Scale für die Bewertung eines Schädel-Hirn-Traumas entwickelt, heute wird die Skala auch für andere Notfallsituationen genutzt.

Bremen (rd_de) – Der Glasgow Coma Scale (GCS; auch „Score“ oder „Skala“ genannt) ist eine im Rettungsdienst oft angewandte Möglichkeit, um den Bewusstseinszustand eines Patienten zu bestimmen. Ursprünglich wurde der Glasgow Coma Scale für die Bewertung eines Schädel-Hirn-Traumas entwickelt, heute wird die Skala auch für andere Notfallsituationen genutzt. Bremen (rd_de) – Übung macht den Meister: Das Sprichwort trifft uneingeschränkt auch auf die Bewältigung von Großschadenslagen zu. Gleichwohl gibt es viele Details, die vor, während und nach einer Übung zu bedenken sind. Sehen Sie unsere 10-Punkte-Liste.

Bremen (rd_de) – Übung macht den Meister: Das Sprichwort trifft uneingeschränkt auch auf die Bewältigung von Großschadenslagen zu. Gleichwohl gibt es viele Details, die vor, während und nach einer Übung zu bedenken sind. Sehen Sie unsere 10-Punkte-Liste.

Bremen (rd_de) – Die Voraussetzungen für eine Replantation können bereits bei der Erstversorgung der Amputationsverletzung wesentlich beeinflusst werden. Entscheidend für das Ergebnis ist die korrekte Behandlung von Amputaten und Amputationsstümpfen am Einsatzort und während des Transportes.

Bremen (rd_de) – Die Voraussetzungen für eine Replantation können bereits bei der Erstversorgung der Amputationsverletzung wesentlich beeinflusst werden. Entscheidend für das Ergebnis ist die korrekte Behandlung von Amputaten und Amputationsstümpfen am Einsatzort und während des Transportes.  Bremen (rd_de) – „Wenn mal was schiefgeht – kein Problem, dafür sind Sie über uns versichert.“ Diese Worte hat schon mancher Rettungsdienst-Mitarbeiter gehört. Eine Berufshaftpflichtversicherung, wie sie beispielsweise Ärzte oder Anwälte nachweisen müssen, wäre sinnvoller. Aber nur eine Minderheit der Notfallsanitäter und Rettungsassistenten dürfte sie besitzen.

Bremen (rd_de) – „Wenn mal was schiefgeht – kein Problem, dafür sind Sie über uns versichert.“ Diese Worte hat schon mancher Rettungsdienst-Mitarbeiter gehört. Eine Berufshaftpflichtversicherung, wie sie beispielsweise Ärzte oder Anwälte nachweisen müssen, wäre sinnvoller. Aber nur eine Minderheit der Notfallsanitäter und Rettungsassistenten dürfte sie besitzen.

Bremen (rd_de) – Einen besonderen Fall im Zusammenhang mit Hypovolämie stellen Verbrennungen bei Kindern dar. Präklinisch besteht leicht die Gefahr einer Überinfusion.

Bremen (rd_de) – Einen besonderen Fall im Zusammenhang mit Hypovolämie stellen Verbrennungen bei Kindern dar. Präklinisch besteht leicht die Gefahr einer Überinfusion.

Neueste Studien lassen die Vermutung zu, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Höhenkrankheit und der Vergrößerung des Sehnervs gibt. Dies konnte mithilfe von Ultraschall nachgewiesen werden. Eventuell lässt sich auf diesem Weg frühzeitig das Risiko der Höhenkrankheit diagnostizieren und so eine Höhenkrankheit vorbeugen.

Neueste Studien lassen die Vermutung zu, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Höhenkrankheit und der Vergrößerung des Sehnervs gibt. Dies konnte mithilfe von Ultraschall nachgewiesen werden. Eventuell lässt sich auf diesem Weg frühzeitig das Risiko der Höhenkrankheit diagnostizieren und so eine Höhenkrankheit vorbeugen. Bremen (rd_de) – An einer Einsatzstelle treffen oftmals verschiedene Kräfte und Einheiten aufeinander. Nicht immer kennt man sich; die Aufgabenverteilung zwischen den Einsatzkräften ist mitunter unklar: Welche Aufgaben sollte beispielsweise ein Notfallsanitäter bzw. Rettungsassistent übernehmen, und welche kann auch ein Rettungssanitäter bewältigen? Die Antworten erhalten Sie hier.

Bremen (rd_de) – An einer Einsatzstelle treffen oftmals verschiedene Kräfte und Einheiten aufeinander. Nicht immer kennt man sich; die Aufgabenverteilung zwischen den Einsatzkräften ist mitunter unklar: Welche Aufgaben sollte beispielsweise ein Notfallsanitäter bzw. Rettungsassistent übernehmen, und welche kann auch ein Rettungssanitäter bewältigen? Die Antworten erhalten Sie hier.

Offenbach/Queich (rd_de) – Taktische Verwundetenversorgung in Terror-Lagen: Auch in Deutschland fragen sich Rettungskräfte, wie bzw. ob sie auf solch eine Situation vorbereitet sind. Die Akademie des Deutschen Berufsverbandes Rettungsdienst (DBRD) vermittelt seit 2015 in einem zweitägigen Kurs das erforderliche Know-how.

Offenbach/Queich (rd_de) – Taktische Verwundetenversorgung in Terror-Lagen: Auch in Deutschland fragen sich Rettungskräfte, wie bzw. ob sie auf solch eine Situation vorbereitet sind. Die Akademie des Deutschen Berufsverbandes Rettungsdienst (DBRD) vermittelt seit 2015 in einem zweitägigen Kurs das erforderliche Know-how.

Bremen (rd_de) – Das Bauchaortenaneurysma führt in der Regel nicht zu einer spezifischen Symptomatik. Symptome entstehen erst bei Kompression benachbarter Strukturen wie Wirbelkörper oder Nerven. Rücken- oder Flankenschmerzen und diffuse Beschwerden im Mittelbauch können auf ein Aortenaneurysma hinweisen, sind aber nicht typisch für diese Erkrankung. Die Beschwerden werden oftmals fehlegedeutet.

Bremen (rd_de) – Das Bauchaortenaneurysma führt in der Regel nicht zu einer spezifischen Symptomatik. Symptome entstehen erst bei Kompression benachbarter Strukturen wie Wirbelkörper oder Nerven. Rücken- oder Flankenschmerzen und diffuse Beschwerden im Mittelbauch können auf ein Aortenaneurysma hinweisen, sind aber nicht typisch für diese Erkrankung. Die Beschwerden werden oftmals fehlegedeutet.

Lübeck (pm) – Frühchen sind oftmals ein Grund, dass der Rettungsdienst alarmiert wird. Meist treten unerwartet heftige Wehen bei der Mutter auf. Die Schwangere wird dann vielfach in die örtliche Klinik gebracht. Später erfolgt die Verlegung in eine Spezialklinik. Und die Überlebenschance? Frühchen haben heute grundsätzlich eine deutlich bessere Prognose, wie dieser Bericht zeigt.

Lübeck (pm) – Frühchen sind oftmals ein Grund, dass der Rettungsdienst alarmiert wird. Meist treten unerwartet heftige Wehen bei der Mutter auf. Die Schwangere wird dann vielfach in die örtliche Klinik gebracht. Später erfolgt die Verlegung in eine Spezialklinik. Und die Überlebenschance? Frühchen haben heute grundsätzlich eine deutlich bessere Prognose, wie dieser Bericht zeigt.

Bremen (rd_de) – Wer sich das Angebot von Internetapotheken anschaut, findet eine breite Palette an rezeptfreien Medikamenten. Zu den frei verkäuflichen Präparaten gehören zum Beispiel auch Blutdrucksenker sowie Schmerz- und Beruhigungsmittel. Die angebotene Beratung beim Kauf wird vielfach nicht wahrgenommen. Zeigen sich Inkompatibilitäten oder gefährliche Nebenwirkungen, tritt der Rettungsdienst auf den Plan.

Bremen (rd_de) – Wer sich das Angebot von Internetapotheken anschaut, findet eine breite Palette an rezeptfreien Medikamenten. Zu den frei verkäuflichen Präparaten gehören zum Beispiel auch Blutdrucksenker sowie Schmerz- und Beruhigungsmittel. Die angebotene Beratung beim Kauf wird vielfach nicht wahrgenommen. Zeigen sich Inkompatibilitäten oder gefährliche Nebenwirkungen, tritt der Rettungsdienst auf den Plan. Bremen (rd_de) – Der akute arterielle Gefäßverschluss ist als schwerwiegende Erkrankung einzustufen, die schnellstmöglich einer klinischen Behandlung bedarf. Statistisch stirbt jährlich einer von 10.000 Patienten mit dieser Erkrankung. Das Wichtigste zu Ursachen, Symptome und Maßnahmen.

Bremen (rd_de) – Der akute arterielle Gefäßverschluss ist als schwerwiegende Erkrankung einzustufen, die schnellstmöglich einer klinischen Behandlung bedarf. Statistisch stirbt jährlich einer von 10.000 Patienten mit dieser Erkrankung. Das Wichtigste zu Ursachen, Symptome und Maßnahmen.  Bremen (rd_de) – Rettungswagen haben auf viele Kinder eine faszinierende Wirkung. Die Mischung aus Neugierde und heimlicher Furcht führt dazu, dass sie sich von den „schnellen roten Autos mit dem Blaulicht“ angezogen fühlen. Kein Wunder, dass bei Kindern ein Besuch der örtlichen Rettungswache äußerst beliebt ist. Der bevorstehende Besuch junger Gäste konfrontiert die Verantwortlichen des Rettungsdienstes allerdings mit der Frage: Was, um Himmels willen, können wir den Kindern zeigen?

Bremen (rd_de) – Rettungswagen haben auf viele Kinder eine faszinierende Wirkung. Die Mischung aus Neugierde und heimlicher Furcht führt dazu, dass sie sich von den „schnellen roten Autos mit dem Blaulicht“ angezogen fühlen. Kein Wunder, dass bei Kindern ein Besuch der örtlichen Rettungswache äußerst beliebt ist. Der bevorstehende Besuch junger Gäste konfrontiert die Verantwortlichen des Rettungsdienstes allerdings mit der Frage: Was, um Himmels willen, können wir den Kindern zeigen?

Bremen (rd_de) – Bei den Mesenterialgefäßen handelt es sich um die Gefäße, die unter anderem den Darm mit Blut versorgen. Sie werden daher auch als Eingeweidearterien bezeichnet. Kommt es hier zu Durchblutungsstörungen oder einen Gefäßverschluss, ist schnelles Handeln wichtig.

Bremen (rd_de) – Bei den Mesenterialgefäßen handelt es sich um die Gefäße, die unter anderem den Darm mit Blut versorgen. Sie werden daher auch als Eingeweidearterien bezeichnet. Kommt es hier zu Durchblutungsstörungen oder einen Gefäßverschluss, ist schnelles Handeln wichtig.